【2024年度改定対応】放デイにおける個別サポート加算とは?単位数や(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の違いを解説

SMS CO.,LTD

個別サポート加算は、ケアニーズの高い児童や、要保護児童・要支援児童、不登校の児童への支援を評価する加算です。

令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定では、個別サポート加算(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数等が見直され、さらに不登校支援に特化した個別サポート加算(Ⅲ)の区分が創設されました。

この記事では、個別サポート加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

放課後等デイサービスの個別サポート加算の単位数

| 個別サポート加算 | 単位数 | ||

|---|---|---|---|

| 個別サポート加算(Ⅰ) | (1)行動上の課題を有する児童 | 通常 | 90単位/日 |

| 一定条件(※) | さらに30単位/日 | ||

| (2)著しく重度の障害を有する児童 | 120単位/日 | ||

| 個別サポート加算(Ⅱ) | 150単位/日 | ||

| 個別サポート加算(Ⅲ) | 70単位/日 | ||

(※)個別サポート加算(Ⅰ)の(1)における「一定条件」とは、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が対象の児童にサービス提供を行った場合を指します。条件を満たす場合、90単位に加え1日につき30単位を加算可能です。

放課後等デイサービスの個別サポート加算の算定要件

個別サポート加算(Ⅰ)の(1)の算定要件

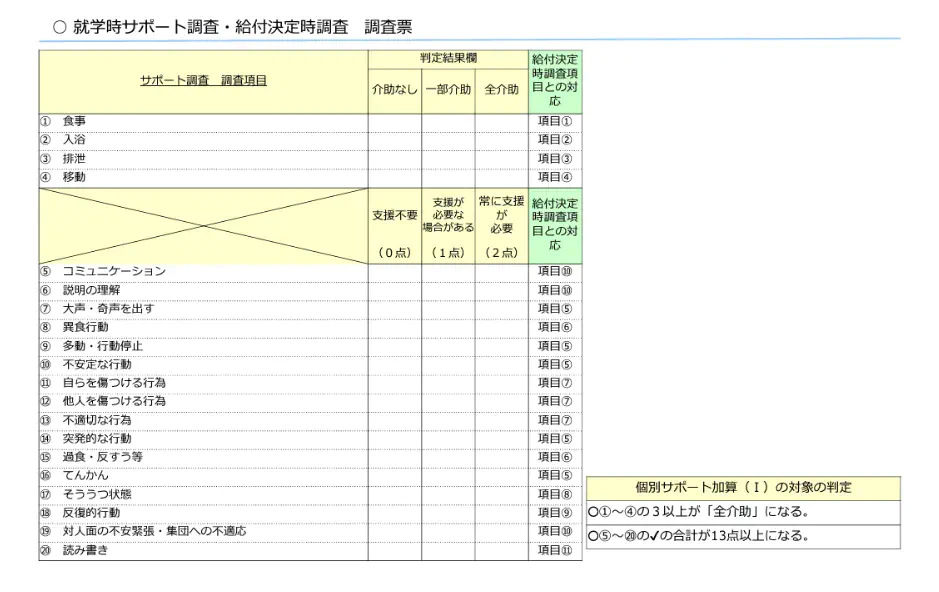

- 「就学児サポート調査表」の各項目を当てはめ算出した点数の合計が13点以上の児童にサービスを提供すること。

個別サポート加算(Ⅰ)の(2)の算定要件

- 「就学児サポート調査表」のうち、食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする児童にサービスを提供すること。

「就学児サポート調査表」とは?

算定要件における就学児サポート調査表とは、270号告示の8の4の表並びに食事、排せつ、入浴及び移動の項目を指します。

■就学児サポート調査表(例)

個別サポート加算(Ⅰ)の留意点

- 個別サポート加算(Ⅰ)については、主として重症心身障害児を通わせる事業所において支援を受ける重症心身障害児については加算しない。

- 個別サポート加算(Ⅰ)の(1)と(2)は併算定できない。

個別サポート加算(Ⅱ)の算定要件

- 児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会又は医師(以下「連携先機関等」という。)と、児童が要保護児童又は要支援児童であるとの認識や、児童への支援の状況等を共有しつつ支援を行うこと。

- 連携先機関等との共有は、6月に1回以上行い、その記録を文書で保管すること。

- あらかじめ保護者の同意を得た上で、通所支援計画に位置付けて支援を行うこと。

- 市町村から、連携先機関等との連携や、支援の状況等について確認があったときは、状況等について回答すること。

個別サポート加算(Ⅱ)の留意点

- 個別サポート加算(Ⅱ)における文書は、連携先機関等又は児童発達支援事業所が作成した文書であり、児童発達支援事業所と連携先機関等の双方で共有しているものを指すので、事業所において口頭でのやりとりをメモして保管しているだけの文書は対象とならない。

- 個別サポート加算(Ⅱ)について、当該加算を算定するために必要な児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師との連携については、当該加算で評価しているため、関係機関連携加算(Ⅲ)は算定しない。その他の観点により、医療機関との連携を行った場合には、この限りではない。

個別サポート加算(Ⅲ)の算定要件

- 不登校の状態にある児童であり、事業所と学校の間で、連携を図りながら支援を行うことが必要であると判断された児童に対しサービス提供をすること。

- あらかじめ保護者の同意を得た上で、通所支援計画に位置付けて支援を行うこと。

- 学校と連携して通所支援計画の作成を行うこと。

- 学校との情報共有を、月に1回以上行い、実施日時、内容に関する要点をまとめた記録を作成すること。

- 作成した記録は、対面又はオンラインにて学校に共有すること。

- 学校との情報共有においては、児童や家族の状態や登校状況等を考慮した上で、学校と事業所との間で本加算による支援の継続の要否について検討を行うこと。

- 家族への相談援助を個別で月に1回以上行い、実施日時、内容に関する要点をまとめた記録を作成すること。

- 市町村(教育関係部局、障害児関係部局)から、家庭や学校との連携状況や、支援の状況等について確認があったときは、状況等について回答すること。

「不登校の状態にある児童」とは?

個別サポート加算(Ⅲ)における「不登校の状態にある児童」とは、「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるため、長期間継続的もしくは断続的に欠席している児童(病気や経済的な理由による者は除く。)」のことを指します。

個別サポート加算(Ⅲ)の留意点

- 個別サポート加算(Ⅲ)における、学校との連携及び家族等への相談援助については、関係機関連携加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)、家族支援加算(Ⅰ)は算定できない。

放課後等デイサービスの個別サポート加算のQ&A

| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 (令和6年3月29日) 問49 |

|---|

| Q. 個別サポート加算(Ⅲ) 本加算の対象となる不登校の状態にある障害児は、事業所が判断すれば足りるのか。 |

| A. ●本加算は、不登校の状態にある障害児に対して発達支援を行うことに加え、学校及び家庭との連携を緊密に図りながら支援を進めることを要件としており、 ・事業所が、不登校の状態にあると考えた障害児について、 ・保護者の同意を得た上で、 ・学校と情報共有を行い、事業所と学校の間で、緊密な連携を図りながら支援を行うことが必要であると判断された場合に、支援の取組を進めていくことを想定している。 ●なお、取組の中では、月1回以上、学校と情報共有等を行うことを求めており、その際、障害児の不登校の状態について確認を行い、事業所と学校の間で、本加算による支援の継続の要否について検討を行うこととしている。 |

| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.2 (令和6年4月12日) 問7 |

|---|

| Q. 個別サポート加算(Ⅰ) 本加算について、ケアニーズの高い障害児に対して、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置して支援を行った場合の30単位の加算について、強度行動障害児支援加算を算定している場合にも算定可能か。 |

| A. ●算定不可である。なお、個別サポート加算(Ⅰ)自体(ケアニーズの高い障害児(90単位)、著しく重度の障害児(120単位))は、強度行動障害児支援加算と併せて算定可能である。 |

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

▼加算・減算についてはこちらにまとめております。ぜひご覧ください▼参考資料:

【官報】児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年こども家庭庁告示第3号)

「放課後等デイサービス・児童発達支援の加算・減算一覧」