放課後等デイサービスで必要なマニュアルの一覧

SMS CO.,LTD

放課後等デイサービスの開業を検討している皆様は、「どのようなマニュアルを準備しなければならないの?」や「マニュアルはどうやって作ればいいの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、放課後等デイサービスで作成するマニュアルの種類や作成方法、作成において参考になるひな形などについてご紹介していきます。

放デイ・児発の開業でお困りなら「カイポケ開業支援」

カイポケ開業支援は、初期費用・サポート費用0円で専任スタッフが開業をお手伝いします!

開業までのスケジュールのご案内や、指定申請などの複雑な手続きをサポート。

開業をご検討中の方は、資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

目次

- 放課後等デイサービスのマニュアル一覧

- 放課後等デイサービスで作成しなければならないマニュアル

- 放課後等デイサービスで作成しておいた方が良いマニュアル

- 放課後等デイサービスでマニュアルを作成する方法・手順

- 放課後等デイサービスのマニュアルのひな形

- 放課後等デイサービスの開業をカイポケがお手伝いします!

- まとめ

放課後等デイサービスのマニュアル一覧

マニュアルとは、業務の全体像や仕事に対する考え方と共に、仕事の進め方や必要な準備などを、誰が見ても一律に同じ行動をとることができるよう具体的に示したものです。

放課後等デイサービス事業所が作成するマニュアルには、事故対応マニュアルや身体拘束等の適正化のための指針などの運営指導で確認されるものと、業務マニュアルや請求業務のマニュアルなどの作成義務はないが業務を効率化するために作成した方が良いものに分けられます。

【放課後等デイサービスで必要なマニュアルの一覧】

| 作成しておかなくてはいけないマニュアル |

|

| 作成しておいた方が良いマニュアル |

|

放課後等デイサービスで作成しなければならないマニュアル

放課後等デイサービス事業所で作成しなければならないマニュアルをご紹介していきます。

運営基準で作成が義務付けられているマニュアルは、運営指導でチェックされます。マニュアルを作成していない場合、行政から指摘を受けることになりますので、適切に整備しておく必要があります。

【運営指導でチェックされるマニュアル・指針の一覧】

- 緊急時対応マニュアル

- ハラスメント防止マニュアル

- 非常災害対策マニュアル

- 衛生管理マニュアル

- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針

- 身体拘束等の適正化のための指針

- 虐待の発生・再発防止のための指針

- 苦情対応マニュアル

- 防犯対策マニュアル

- 事故対応マニュアル

ここからは、それぞれのマニュアルに記載する項目などについて見ていきます。

放課後等デイサービスの緊急時対応マニュアルに記載する項目

緊急時・急変時対応マニュアルには、サービス提供中に利用児童の体調に急変が生じた場合に取るべき対応等を記載します。

放課後等デイサービスでは、運営基準に以下のように緊急時の対応を行わなければならないことが定められています。

(緊急時等の対応)

第三十四条 指定放課後等デイサービス事業所の従業者は、現に指定放課後等デイサービスの提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(引用元:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)

緊急時対応マニュアルには、以下の項目を分かりやすく記載します。

【緊急時・急変時対応マニュアルに記載する項目】

- 急変時の確認事項(意識状態、呼吸状態、発熱、嘔吐等)

- 急変時に行う処置内容

- 救急隊へ連絡するべき状況(意識障害、呼吸停止、呼吸困難、けいれん発作等)

- 119番で救急隊へ伝える情報・伝え方

- 家族、協力医療機関への連絡方法

など

放課後等デイサービスのハラスメント防止マニュアルに記載する項目

ハラスメント防止マニュアルには、職場におけるセクシャルハラスメントやパワーハラスメントを防止するために、ハラスメント対策への基本方針や具体的な取組みなどについて記載します。

放課後等デイサービスでは、ハラスメントの防止について運営基準に以下のように定められています(「勤務体制の確保等」より一部抜粋)。

(勤務体制の確保等)

第三十八条

4 指定放課後等デイサービス事業者は、適切な指定放課後等デイサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(引用元:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)

【ハラスメント防止マニュアルに記載する項目】

- ハラスメント防止マニュアルの目的

- ハラスメント防止マニュアルにおける用語の定義と使い方

- ハラスメント対策の基本的な考え方

- 事業所としての日頃からの備え

- 従業員自身によるハラスメント対策への備え

- ハラスメント事案発生時の従業員としての対応

- ハラスメント事案発生時の事業所としての対応

- ハラスメント事案発生後の被害従業員に対する対応

- ハラスメント事案発生後のハラスメント行為者に対する対応

- ハラスメント事案発生後の事業所内における組織的対応

- ハラスメントを受けた時の連絡・相談先

など

放課後等デイサービスの非常災害対策マニュアルに記載する項目

非常災害時対応マニュアルには、火災や台風等の非常災害が発生した際に適切な対応を取れるように、災害時の連携体制や避難、救出などの手順を記載します。

放課後等デイサービスの運営基準には、非常災害時の対策について以下のように定められています。

(非常災害対策)

第四十条 指定放課後等デイサービス事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。

2 指定放課後等デイサービス事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

3 指定放課後等デイサービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(引用元:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)

非常災害時対応マニュアルには、以下の項目を記載します。

【非常災害時対応マニュアルに記載する項目】

- 施設の立地条件(地形、災害危険区域等の該当の有無、予測される災害)

- 災害に関する情報の入手方法

- 関係機関の連絡先および通信手段(消防、警察、市町村、電力会社、水道局、自治会、病院、取引先)

- 職員の連絡先と緊急連絡網

- 利用児童やご家族の連絡先

- 避難を開始する時期、判断基準

- 避難場所

- 避難経路

- 避難方法

- 災害時の職員の参集基準、役割分担

- 関係機関との連携体制

- 食料、防災資材・機材の備蓄リスト

など

放課後等デイサービスの衛生管理マニュアルに記載する項目

衛生管理マニュアルには、設備および備品等や飲み水の衛生的な管理の方法などについて記載します。

放課後等デイサービスでは、衛生管理について、運営基準に以下のように定められています(「衛生管理等」より一部抜粋)。

(衛生管理等)

第四十一条 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

(引用元:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)

衛生管理マニュアルには、以下の項目を分かりやすく記載します。

【衛生管理マニュアルに記載する項目】

- 衛生管理マニュアルの目的

- 衛生管理に留意したサービス提供の流れ

- 設備および備品等の衛生的な管理方法

- 日頃からの職員の体調管理の方法

など

放課後等デイサービスの感染症の予防及びまん延の防止のための指針に記載する項目

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針には、放課後等デイサービスにおいて食中毒・感染症が発生・まん延しないために、事業所が行う対策について記載します。

放課後等デイサービスでは、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止について、運営基準に以下のように定められています。

(衛生管理等)

第四十一条

2 指定放課後等デイサービス事業者は、当該指定放課後等デイサービス事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該指定放課後等デイサービス事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

二 当該指定放課後等デイサービス事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

三 当該指定放課後等デイサービス事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(引用元:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針の作成に当たっては、厚生労働省の「 障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル 」を参考に、以下の項目を分かりやすく記載します。

【感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針に記載する項目】

- 感染症対策についての基本的な考え方

- 事業所内の衛生管理(環境の整備、排せつ物の処理、血液・体液の処理等)

- 日常の支援にかかる感染対策(標準的な予防策、手洗いの基本、早期発見のための日常の観察項目等)

- 感染発生時の発生状況の把握方法

- 感染拡大の防止の方法

- 医療機関や保健所等の関係機関との連携方法

- 医療処理の方法

- 行政への報告方法

- 放課後等デイサービス内の連絡体制

など

放課後等デイサービスの身体拘束等の適正化のための指針に記載する項目

身体拘束等の適正化のための指針には、利用児童または他の利用児童の生命または身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないために、事業所が行う対策について記載します。

放課後等デイサービスでは、身体拘束等の禁止について、運営基準に以下のように定められています。

(身体拘束等の禁止)

第四十四条 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(以下この条において「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

2 指定放課後等デイサービス事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

3 指定放課後等デイサービス事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

二 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(引用元:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)

放課後等デイサービスの運営基準の解釈通知には、身体拘束等の適正化のための指針として以下の項目を記載しなければならないことが定められています。

【身体拘束等の適正化のための指針に記載する項目】

- 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的考え方

- 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

- 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

- 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本指針

- 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針

- 利用児童またはその家族等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

- その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

など

放課後等デイサービスの虐待の発生・再発防止のための指針に記載する項目

虐待防止のための指針には、放課後等デイサービスにおける虐待の発生や再発を予防するために、事業所が行う対策について記載します。

放課後等デイサービスの運営基準には、虐待の発生・再発防止について以下のように定められています。

(虐待等の禁止)

第四十五条 指定放課後等デイサービス事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

2 指定放課後等デイサービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該指定放課後等デイサービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

二 当該指定放課後等デイサービス事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(引用元:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)

放課後等デイサービスの運営基準の解釈通知には、虐待の防止のための指針として以下の項目を記載しなければならないことが定められています。

【虐待の防止のための指針に記載する項目】

- 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

- 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

- 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

- 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本指針

- 虐待発生時の対応に関する基本方針

- 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

- その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針

など

放課後等デイサービスの苦情対応マニュアルに記載する項目

苦情対応マニュアルには、利用児童やご家族からの苦情に適切に対応するために、事業所における苦情処理の体制や手順を記載します。

放課後等デイサービスでは、運営基準に以下のように苦情に対応しなければならないことが定められています。

(苦情解決)

第五十条 指定放課後等デイサービス事業者は、その提供した指定放課後等デイサービスに関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定放課後等デイサービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定放課後等デイサービス事業者は、その提供した指定放課後等デイサービスに関し、法第二十一条の五の二十二第一項の規定により都道府県知事(指定都市にあっては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の長とする。)又は市町村長(以下この項及び次項において「都道府県知事等」という。)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定放課後等デイサービス事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定放課後等デイサービス事業者は、都道府県知事等からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を都道府県知事等に報告しなければならない。

5 指定放課後等デイサービス事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(引用元:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)

苦情対応マニュアルには、以下の項目を分かりやすく記載します。

【苦情対応マニュアルに記載する項目】

- 苦情対応の基本(話し方、話を理解してもらえない場合の対応方法など)

- 苦情処理の体制(相談窓口や担当者)

- 苦情処理の流れ(記録、都道府県知事または市町村長への調査の協力、改善報告、運営適正化委員会の調査等への協力、家族や協力医療機関への報告など)

など

放課後等デイサービスの防犯対策マニュアルに記載する項目

防犯対策マニュアルには、不審者の侵入時などに利用児童の安全確保を図るために、事業者が取る措置や対応、その手順等を記載します。

放課後等デイサービスの運営基準には、不審者の侵入時などに利用児童の安全を確保するための取り組みについて以下のように定められています。

※2023年4月1日から1年間は努力義務、2024年4月1日から義務化

(安全計画の策定等)

第四十条の二 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定放課後等デイサービス事業所ごとに、当該指定放課後等デイサービス事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた指定放課後等デイサービス事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定放課後等デイサービス事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定放課後等デイサービス事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 指定放課後等デイサービス事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(引用元:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)

防犯対策マニュアルには、以下の項目を分かりやすく記載します。

【防犯対策マニュアルに記載する項目】

- 防犯対策マニュアルの目的

- 日頃からの防犯対策

- 不審者の侵入等の発生時の対応(利用児童の身体の保護、安全確保の方法、職員の役割分担等)

- 関係者への連絡(警察、行政、救急車等)

- ご家族への連絡

など

放課後等デイサービスの事故対応マニュアルに記載する項目

事故対応マニュアルには、利用児童が安心してサービスを利用できるよう、事故が発生した場合に事業者が取る措置や対応、その手順等を記載します。

放課後等デイサービスの運営基準には、事故が発生した際の対応について以下のように定められています。

(事故発生時の対応)

第五十二条 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児に対する指定放課後等デイサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定放課後等デイサービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児に対する指定放課後等デイサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(引用元:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)

事故対応マニュアルには、以下の項目を分かりやすく記載します。

【事故対応マニュアルに記載する項目】

- 利用児童の身体の保護と安全確保の方法(事故状況の把握、傷害の程度を判断、救急車の手配、止血や人工呼吸等等の対応)

- 関係者への連絡(救急車、協力医療機関、行政等)

- ご家族への連絡

- 被害拡大防止のための対応

- 事故の記録の作成方法

など

放課後等デイサービスで作成しておいた方が良いマニュアル

開業時に作成が必要なマニュアル以外に放課後等デイサービスで作成した方が良いマニュアルは、業務マニュアルや請求業務のマニュアルなどが挙げられます。

これらのマニュアルを作成することには、職員が入れ替わった際の引継ぎ・人材育成を効率よく行ったり、サービスの質を一定の水準に保ったりするメリットがあります。

【放課後等デイサービスで作成しておいた方が良いマニュアル】

- 放課後等デイサービスの業務マニュアル

- 請求業務のマニュアル

- マナー・接遇マニュアル

- 新人研修マニュアル

- 送迎マニュアル

- お問い合わせ対応マニュアル

- 個人情報取扱マニュアル

など

放課後等デイサービスの送迎マニュアルに記載する項目

昨今、放課後等デイサービスの送迎中の事故が発生し、ニュースで取り上げられています。安全に利用児童の送迎を行うためにも、以下のような項目を記載した送迎マニュアルを作成しておくのが良いでしょう。

【送迎マニュアルに記載する項目】

- 送迎マニュアルの目的

- 送迎業務の流れ

- 車両の点検項目

- 送迎乗降の確認項目

- 送迎時の事故発生時の対応方法

など

放課後等デイサービスでマニュアルを作成する方法・手順

マニュアル作成時のポイントは、誰が見ても記載されている内容が分かるように作成することです。ここからは、分かりやすいマニュアルを作成するための方法についてご説明していきます。

手順①目的を明確にする

マニュアルを作成する際は、はじめにマニュアルの目的を明確にすることが大切です。

マニュアルは、いつ、誰が、どのような目的で使用するためのマニュアルなのかを具体的に考え、マニュアルの冒頭に記載しましょう。

手順②業務の全体像・流れを説明する

次に、マニュアルで説明したい業務の全体像・流れを説明します。

マニュアルでは、いきなり細かい説明を行うよりも、業務の大まかな流れを先に説明した方が、業務の手順を理解しやすくなります。

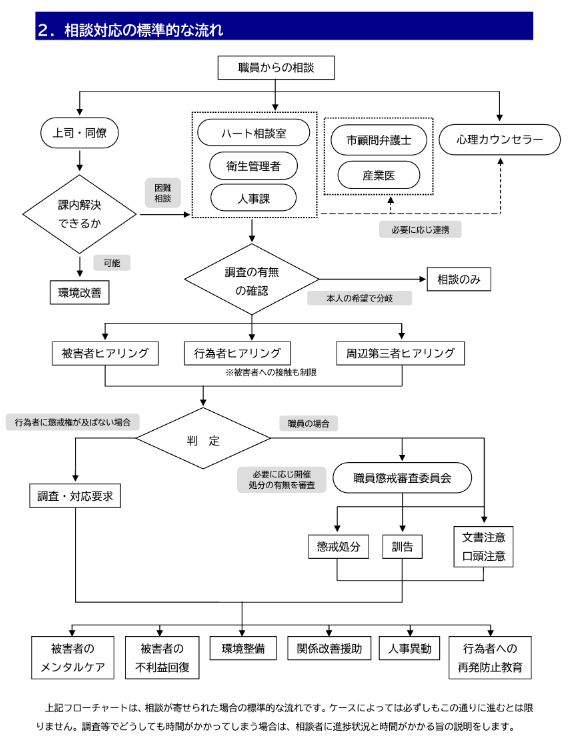

その際に、文章だけで記載するのではなく、フローチャートなどを用いて説明するとより伝わりやすいマニュアルになるでしょう。

【フローチャートを利用したマニュアルの例】

(出典:岐阜県可児市 ハラスメント予防・対応マニュアル)

手順③それぞれの段階における手順を細かく説明する

業務の流れを説明したら、それぞれの段階で行うことについて、手順を細かく説明します。

「一般的にわかっているはずのこと」は個人によって差がありますので、細かいところまで記載することで、誤解を招く可能性を減らし、適切な行動がとれるようになるでしょう。

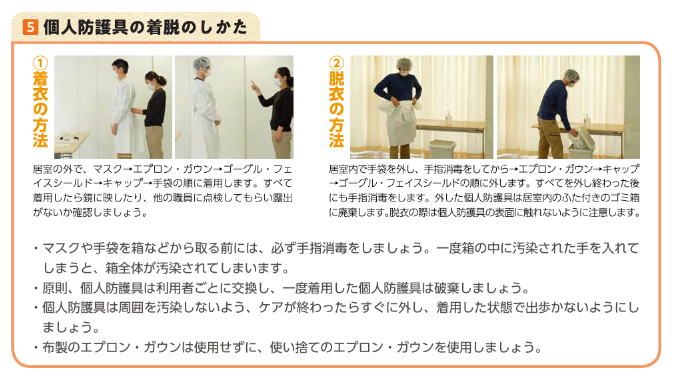

また、文章だけで記載するのではなく、写真やチェックリスト、FAQなどを用いて説明するとより伝わりやすいマニュアルになるでしょう。

【写真を利用したマニュアルの例】

(出典:厚生労働省 障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル)

放課後等デイサービスのマニュアルのひな形

マニュアルを一から作成するのは時間と手間がかかりますので、厚生労働省や市町村等が公開しているひな形を参考に作成すると良いでしょう。ここでは、放課後等デイサービスのマニュアル作りの参考になるひな形の例をご紹介します。

【マニュアルのひな形の例】

- 厚生労働省 障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル

- 岐阜県可児市 ハラスメント予防・対応マニュアル

- 神奈川県社会福祉協議会 福祉サービス事業者のための苦情対応マニュアル

- 埼玉県 障害児(者)施設災害対応マニュアル

- 厚生労働省 障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き

事業所によって記載内容に違いがある項目があったり、ひな形の内容が一部古かったりする可能性もありますので、これらのひな形をそのまま利用せずに、内容を精査して事業所独自のマニュアルを作成します。

放課後等デイサービスの開業をカイポケがお手伝いします!

放課後等デイサービスの開業準備では、マニュアル作成以外にも事業計画書の作成や職員の採用、資金調達など、やらなければならないことがたくさんあります。

『 カイポケ開業支援』では、経営者の皆様の開業準備における不安や疑問をサポートするサービスを無料で提供しています。 専任の担当者が法人設立から事業開始までサポートしておりますので、 ぜひこちらからお問い合わせください。

まとめ

ここまで、放課後等デイサービスで作成するマニュアルの種類や作成方法、作成において参考になるひな形などについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。

放課後等デイサービスでは運営基準を遵守して適切に事業所運営を行うために、たくさんのマニュアルを作る必要があります。これらの準備が開業時までに間に合うよう、必要なマニュアルのリストアップやひな形の精査などを始めていきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

※さらに詳細な資料をご覧になりたい方は、こちらからダウンロードできます