介護事業における指定申請とは

介護事業者として開業していと考えている皆さんの中には、「介護保険事業者として指定を受けるためにはどうすればいいの?」や「開業予定日に間に合うように指定を受けるためにはどうすればいいんだろう」と考えている方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、介護事業所の指定を受けるための条件や指定申請の流れ、必要書類、注意点などについてご紹介していきます。

目次

- 介護事業所の指定申請とは

- 指定を受けるための条件とは

- 介護事業所の指定申請に必要な書類の一覧

- 介護事業所の指定申請の手順・流れ

- 介護事業所の指定申請をする上での注意点

- 介護事業所を開業するまでの流れ

- 介護事業所の開業をカイポケが支援します!

- まとめ

介護事業所の指定申請とは

指定申請とは、介護事業を行うにあたって、都道府県、指定都市、中核市、市町村などから介護保険法に基づく介護事業者としての指定を受けるための手続きです。指定申請の際には、人員基準や設備基準、運営基準などの要件を満たしているか、過去5年以内に指定の取り消し処分を受けていないかなどをチェックされます。

申請が受理されると介護事業所を開業することができ、その後、6年ごとに指定の更新をすることになります。

指定を受けるための条件とは

介護事業所としての指定を受けるためには、「法人であること」、「指定基準を満たしていること」の2つの条件を満たす必要があります。

条件①法人であること

介護事業所は個人事業主では運営することができないため、事業を一から立ち上げる場合には、法人として登記する必要があります。指定申請を行う際は、法人の定款等の目的に介護保険事業を行う旨が記載された登記簿謄本が必要となります。

介護事業は、サービス種別によって運営するための法人格が限定されていますが、デイサービスや訪問介護事業所などは、社会福祉法人などの『非営利法人』だけでなく、株式会社や合同会社といった『営利法人』でも運営することができます。

開業時の法人形態について、

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

条件②指定基準を満たしていること

指定基準とは、介護事業所としての指定を受けて開業し、事業所運営を続けていく上で遵守し続けなければならないルールのことで、『人員基準』、『設備基準』、『運営基準』の3つに分けられています。

介護事業所の人員基準とは

介護事業所の人員基準は、サービスを提供するために必要な職員の員数や資格等が定められている厚生労働省令です。例えば、訪問介護の人員基準では、訪問介護員を常勤換算で2.5人以上、サービス提供責任者を利用者数40人ごとに常勤1人以上、管理者を常勤専従で1人配置しなければならないとされています。

| 職種 | 配置基準 |

|---|---|

| 訪問介護員 | 常勤換算で2.5人以上 |

| サービス提供責任者 |

利用者の数が40人またはその端数を増すごとに1人以上。(※) 常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事するサービス提供責任者を1人以上配置して、業務を効率的に行っている場合は、利用者の数が50人または端数を増すごとに1人以上。 |

| 管理者 | 常勤専従で1人(※) |

※サービス提供責任者は、「常勤の訪問介護員等のうち」から配置し、管理者は管理上支障のない場合は兼務が認められています。

介護事業所の人員基準について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

介護事業所の設備基準とは

介護事業所の設備基準には、事業の運営を行うための専用の事務室など、最低限設置しなくてはならない設備や備品などが定められています。指定申請では、設備・備品等一覧表や建物の平面図等を通して、設備基準が満たされているかどうか確認されることになります。例えば通所介護(デイサービス)の設備基準では、以下のような設備や備品を設置することとされています。

【通所介護の設備基準に定められた設備・備品の例】

- 食堂

- 機能訓練室

- 消火設備

- 静養室

- 相談室

- 事務室

- その他の設備(洗面台、トイレ、厨房など)

介護事業所の設備基準について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

介護事業所の運営基準とは

介護事業所の運営基準には、事業所が適切なサービスを提供するために、提供するサービスの内容や提供方法、必要な書類・記録・マニュアル、行わなければならない取り組み・研修などが規定されています。例えば居宅介護支援の運営基準には以下のような項目が定められています。

【居宅介護支援の運営基準の項目例】

- 内容及び手続の説明及び同意

- サービス提供拒否の禁止

- サービス提供困難時の対応

- 受給資格等の確認

- 利用料等の受領

- 保険給付の請求のための証明書の交付

- 指定居宅介護支援の基本取扱方針

- 指定居宅介護支援の具体的取扱方針

- 法定代理受領サービスの報告

- 利用者に対する居宅サービス計画書の書類交付

- 利用者に関する市町村への通知

- 管理者の責務

- 運営規程

- 勤務体制の確保等

- 業務継続計画の策定等

- 設備及び備品等

- 従業者の健康管理

- 感染症の予防及びまん延の防止のための措置

- 掲示

- 秘密保持

- 事故発生時の対応

- 虐待の防止

- 会計の区分

- 記録の整備

など

介護事業所の運営基準について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

介護事業所の指定申請に必要な書類の一覧

介護事業所の指定申請をする際にはたくさんの書類を準備する必要があります。指定申請に必要な書類を確認するために、まずは開業予定地域の指定権者(自治体)の担当の部署を調べ、公式ホームページ等から必要書類をチェックしてみましょう。

ここでは、介護事業所の指定申請時に必要な書類を、埼玉県で訪問介護事業所を立ち上げる例を参考に一覧でご紹介します。

【訪問介護事業所の指定申請書類の一覧】

- 指定申請書

- 指定に係る記載事項

- 商業登記事項証明書

- 欠格事由に該当していない旨の誓約書

- 土地・建物が賃貸にあってはその契約書の写し

- 平面図

- 主要な場所の写真

- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

- 資格が必要な職種の資格証明書

- 運営規程

- 苦情を処理するための措置の概要

- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

- 契約書・重要事項説明書

- 老人福祉法の届出

- 業務管理体制に係る届出書

- 介護サービス情報公表制度に係る基本情報報告様式

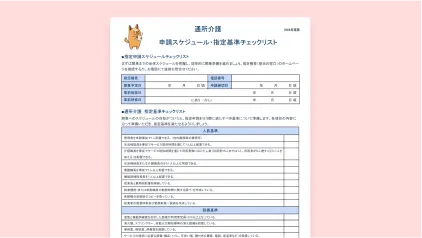

介護事業所の指定申請の手順・流れ

介護事業所の指定申請の流れは指定権者(都道府県・市区町村等)ごとに異なる部分があります。ここでは埼玉県の例を参考に、指定申請の手順をご紹介していきます。

【介護保険事業者の指定申請の流れ】

- 事前相談

- 指定申請書の提出

- 審査を受ける

- 指定を受ける

ステップ①事前相談

事前相談は、指定を受けようとする事業所を管轄する各福祉事務所等で受付けており、相談前に電話で予約をする必要があります。

事前相談では、申請書類を作成する中での不明点を解決する場でもあり、特に「申請時点で問題が明らかになったとしてもすぐに解消できない」以下のようなケースは必ず余裕を持って相談するようにとされています。

- 人員の資格要件、配置基準について疑義がある場合

- 設備基準に疑義がある場合

また、事前相談とは別に、都市計画法、建築基準法、食品衛生法等他法令の協議が必要な場合、別途関係機関との調整を進める必要があります。

ステップ②指定申請書の提出

事前相談を経て必要書類の作成を整えたら、指定申請書の提出を行います。指定申請をしてから指定を受けるまでは1カ月かかり、申請の締切は毎月10日となっています(10日が閉庁日の場合は翌開庁日)。

ステップ③審査を受ける

指定申請書が受理されたら、内容の審査が事業所ごと、サービスごとに行われることになります。介護事業所の指定基準に適合しているかどうかが審査されることになり、場合によっては実地で確認されることもあります。

ステップ④指定を受ける

審査を経て、指定基準を満たしていることが確認された場合は指定を受けることができます。当月の10日までに提出した場合は、翌月1日に指定となります。

【指定のスケジュール例】

- 4月10日に指定申請書を提出・受理⇒5月1日に指定

介護事業所の指定申請をする上での注意点

ここからは、介護事業所の指定申請を行う上での注意点をいくつかご紹介します。

注意点①余裕をもったスケジュールで申請を行う

指定申請にかかわる相談から指定を受けるまでは、『約2〜3カ月』かかります。また、指定申請書類は、修正や追加書類の提出が必要となるケースもあり、予定していたスケジュール通りに進まないことも起こり得ます。

ですから、指定を希望する日から逆算して、確実に指定を受けられるように余裕をもったスケジュール管理を行いましょう。

注意点②都道府県等やサービス種別によって申請手順が違う

今回は埼玉県における指定申請の流れをご紹介しましたが、都道府県・市町村やサービス種別によって申請手順や期日等が異なります。例えば、東京都で訪問介護事業所の指定を受ける場合は、新規指定前研修の受講が必須となっています。

ですから、指定申請を行う前に、必ずご自身の申請先における申請手順を確認しておきましょう。

注意点③指定申請文書の標準化・電子申請の動きも

指定申請に関する様式は都道府県等によって差異があることで事業者の負担となっていたことから、厚生労働省は介護現場の文書負担軽減を図るため、指定申請等文書の標準様式例を示しています。

また、対面を伴わない申請書類提出を実現させるために、

「介護サービス情報指定申請システム」による指定の電子申請を推し進めており、今後は指定申請手続きがオンライン化していくことが考えられます。

指定申請時の標準様式や電子申請の利用については、ご自身の事業所がある都道府県等に確認しておくと安心かもしれません。

注意点④過去5年以内に指定取消処分を受けていると指定が受けられない

以前は、指定取り消しを受けた事業者が他の都道府県で申請し、その事実を知らないがために申請が通ってしまうケースや、法人名を変えてしまえば同じ都道府県内であっても気付かれないといったことが問題になりました。

そこで、2006(平成18)年より、取り消し処分の対象を事業所自体から法人の役員や管理者に広げ、新規指定申請の事業所の法人役員や管理者が、過去5年以内に指定の取消の処分を受けた事業者の役員や管理者であった場合には、指定が受けられないようになりました。

例えば、悪質な違反があり、指定取り消しを受けた訪問介護事業所の役員が、5年以内に今度は通所介護事業所を開設しようとしても、指定が受けることはできません。

注意点⑤申請後に書類の内容に変更がある場合はすぐに連絡する

事業所の管理者になる予定だった人を採用できなくなった、事業計画に一部変更がでてしまったなど、申請書類の審査が行われている間に、提出した申請内容と異なる状況になることもあり得ます。

そのような場合には 申請書類を差し替える必要があるので、すぐに指定申請の担当窓口へ連絡する必要があります。

介護事業所を開業するまでの流れ

介護事業所を開業するためには、指定申請に関する準備と並行して、法人設立や従業員の採用、開業資金の調達などを進める必要があります。

サービス種別によって若干の違いはありますが、介護事業所を開業するまでの大まかな流れは以下のようになります。

【介護事業所を立ち上げるまでの流れ】

- 法人設立

- 事業計画書の作成

- 開業資金の調達

- 物件探し・契約

- 従業員を採用

- 備品等の調達

- 指定申請

- 請求ソフトの手配

- 利用者様の獲得

介護事業所の開業をカイポケが支援します!

介護事業所を開業する際には、人員基準や設備基準などの指定基準の内容を満たしていないと指定を受けることができません。そのほかにも、事業計画の作成、法人設立、従業員の採用、利用者獲得のための営業など、事業者がやらなくてはならないことはたくさんあります。

そのような中で、開業への不安や疑問がある方は、

『カイポケ開業支援』のサポート担当者が一緒に法人設立から事業開始までサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

ここまで、介護事業所の指定を受けるための条件や指定申請の流れ、必要書類、注意点などについてご紹介してきましたが、いかがでしたか。

介護事業所の指定を受けるためには多くの書類を準備する必要がある上に、指定申請書類を提出したあとも書類に不備があると開業予定日に指定が間に合わない恐れもあります。

ですから、例え書類に不備があったとしても開業予定日に間に合うよう、余裕を持ったスケジュールで指定申請を行えると良いでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

開業のお悩みを解決するための資料を無料ダウンロード