介護サービスの一覧

介護・福祉事業にある介護・福祉サービスをご紹介します。

目次

- 居宅介護支援(居宅)とは

- 福祉用具貸与とは?

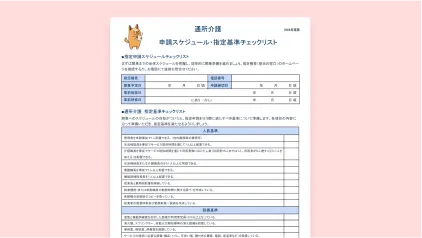

- 通所介護(デイサービス)とは?

- 大規模通所介護(大規模デイサービス)とは?

- 小規模通所介護(小規模デイサービス)とは?

- お泊りデイサービス(通所介護)とは?)とは?

- 訪問介護とは?

- 入浴の介助とは?

- 清拭とは?

- 身体整容とは?

- 着替えの介助とは?

- 体位変換介助とは?

- 排泄の介助とは?

- 外出介助とは?

- 服薬介助とは?

- 食事の介助とは?

- 移動の介助とは?

- 起床や就寝の介助とは?

- 身体介護とは?

- 生活援助とは?

居宅介護支援

とは、居宅で介護を希望する介護対象者(介護保険法保険給付l対象)向けの介護サービスのひとつです。ケアマネジャーが、要介護認定・要支援認定の申請の代行を行ったり、認定された要介護者や要支援者、その家族の生活環境の状況を確認し、介護者本人をはじめ、家族の希望条件等をヒアリングします。その後、ケアプランの作成や、適切な居宅サービスの提供、事業者との連絡調整を行うなど、在宅での介護を全般的にお手伝いしていきます。また、居宅介護サービス計画費や、居宅支援サービス計画費の総称でもあります。

居宅介護支援とは?

福祉用具

とは、心身の機能が低下して日常生活に支障のある要介護者・要支援者が在宅で自立した生活を送るため、および、介護の負担を軽減するために利用できる用具です。介護保険では、車いすや特殊ベッド、歩行器など13種目の福祉用具をレンタルできます。福祉用具を選ぶときは、福祉用具専門相談員や理学療法士、ケアマネジャーなどに相談します。

車いす、車いす付属品、特殊寝台(ギャッチベッド=電動ベッド)、特殊寝台付属品、体位変換器、褥瘡予防用具、歩行器、手すり、スロープ、歩行補助つえ、移動用リフト、自動排泄処理装置、認知症老人徘徊感知機器など

※要介護状態区分により貸与できないものもあります。

特定福祉用具販売

とは居宅において日常生活を営むのに支障がある要介護者に対し、要介護者の希望や状況に合わせ、入浴・排せつに用いるなど貸与には心理的に抵抗を感じるもの、あるいはもとの形態・品質が変化し再度利用することができない福祉用具の販売を行う事を指します。特定福祉用具販売では、以下の5種目を対象に販売する事ができます。

福祉用具貸与とは?

福祉用具でレンタルできるものは何?

特定福祉用具販売って何?

通所介護

とは、一般的に

デイサービス

と呼ばれており、介護保険の給付の対象となる在宅サービスです。利用者は、老人デイサービスセンターなどの施設に、日帰り(昼間)で通所します。家族の負担の軽減や、外出による社会的な交流を図ったり、日常生活訓練・機能訓練も平行して行います。

など

通所介護(デイサービス)とは?

通所介護(デイサービス)ではどんなことをするの?

大規模通所介護

(

大規模デイサービス

)とは、1日の定員20~30名くらいの通所介護事業であり、利用者が月平均人数750名以上900名以内を「大規模事業所I」、900名以上を「大規模事業所II」としています。大規模通所介護の長所は、スタッフや利用者の人数が多くコミュニケーションが活発で風通しの良いところです。施設・設備も充実しているところが多いようです。

大規模通所介護(大規模デイサービス)とは?

小規模通所介護

(

小規模デイサービス

)とは、利用者が月平均人数300名以内(1日の定員1~10名くらい)の事業であり、ほかの介護サービス施設にくらべ、投資額が低コストで抑えられるため、今、注目をされています。小規模通所介護ならではのメリットは、要介護、要支援の方のニーズに合わせて柔軟に対応できることといわれています。住み慣れた町で、自宅に居ながらにして施設並みのケアを提供している、地域とつながった介護事業です。

小規模通所介護(小規模デイサービス)とは?

お泊りデイサービスとは、日中の通所介護サービスだけでなく、夜間の宿泊サービスも提供しているデイサービスです。

お泊りサービスは介護保険外サービスとなるため、料金・費用はそれぞれの事業者が設定することになります。一泊当たりの宿泊料金は、数百円〜数千円で設定され、1,000円~4,000円が相場となっています。

(出典:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「

通所介護事業所等の設備を利用した介護保険制度外の宿泊サービスの提供実態等に関する調査研究事業」(平成27年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業))

お泊りサービスは介護保険外サービスとなるため、料金・費用はそれぞれの事業者が設定することになります。一泊当たりの宿泊料金は、数百円〜数千円で設定され、1,000円~4,000円が相場となっています。

(出典:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「

通所介護事業所等の設備を利用した介護保険制度外の宿泊サービスの提供実態等に関する調査研究事業」(平成27年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業))

自宅で生活する要介護高齢者が利用できる宿泊サービスとして、ショートステイ(短期入所生活介護)があります。

高齢者数が増加する中で、要介護の高齢者が宿泊できる施設は不足傾向にあります。

お泊りデイサービスへの需要が増える一方で、介護保険外サービスであることから、介護保険サービスのようなルールが国によって十分に整備されていませんでした。

こうした問題を受けて、厚生労働省は省令で2015年4月よりお泊りデイサービスの実態を把握するための届出を導入するとともに、事故が発生した場合に都道府県等や家族への報告の仕組みを構築することとしました。

2015年の厚生労働省令では、お泊りデイサービスの最低限の質を確保するという観点から、「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」が定められました。ここからは、お泊りデイサービスの人員・設備・運営に関する指針について、それぞれ詳しく見ていきます。

お泊りデイサービス(通所介護)の人員に関する指針には、宿泊サービス提供時間帯には夜勤職員として介護職員または看護職員を常時1人以上配置しなければならないとされています。

このほか、

が定められています。

お泊りデイサービス(通所介護)の設備に関する指針には、利用定員と設備および備品等について記載されています。

お泊りデイサービスの利用定員は、「通所介護事業所の運営規程に定める利用定員の2分の1以下」かつ「9人以下」とすることとされています。

お泊りデイサービスで整備する設備および備品等は、

です。

※パーテーションや家具などにより利用者様同士の視線の遮断が確保されるものである必要があります。壁やふすまのような建具まで要するものではないとされていますが、カーテンはプライバシーが確保されたものとは考えにくいことから認められないものであるとされています。

お泊りデイサービス(通所介護)の運営に関する指針には、事業所が適切なサービスを提供するために、サービスの提供方法や必要な書類・記録・マニュアル、行わなければならない研修などが規定されています。

お泊りデイサービス(通所介護)は、厚生労働省が決めた指針だけでなく、自治体独自で基準を定めている場合もあります。

お泊りデイサービス(通所介護)とは?

お泊りサービスは、ショートステイの空きがなく、利用できなくて困っている方がいることと、デイサービスの設備を活用できることから、介護保険対象外の自費サービスとして実施している事業所があります。

利用者様のご家族に急用ができて外出するときや、夜間ひとりで過ごすのが不安なときにお泊りデイサービスが利用されています。

お泊りデイサービス(通所介護)の費用・料金体系

【通所介護事業所の1泊あたりの宿泊サービスの利用料金】

宿泊料

1,000円未満

1,000~2,000円未満

2,000~3,000円未満

3,000~4,000円未満

4,000~5,000円未満

5,000~7,000円未満

7,000円以上

割合

15.4%

30.3%

15.7%

12.1%

6.6%

10.2%

5%

お泊りデイサービス(通所介護)の費用・料金体系

【通所介護事業所の1泊あたりの宿泊サービスの利用料金】

宿泊料

1,000円未満

1,000~2,000円未満

2,000~3,000円未満

3,000~4,000円未満

4,000~5,000円未満

5,000~7,000円未満

7,000円以上

割合

15.4%

30.3%

15.7%

12.1%

6.6%

10.2%

5%

お泊りデイサービス(通所介護)とショートステイの違い

お泊りデイサービスとショートステイの違いはいくつかありますが、大きな違いとしては「介護保険の適用の有無」です。

ショートステイは、介護保険が適用になるサービスなので、人員基準に定められる「介護職員または看護職員を利用者3人につき常勤換算で1人以上」などの人員配置を行い、介護報酬・食費・居住費を算定します。

一方、お泊りデイサービスは、介護保険が適用にならないサービスなので、厚生労働省の指針に定められる「宿泊サービス提供時間帯には夜勤職員として介護職員または看護職員を常時1人以上配置しなければならない」を満たす人員配置を行い、全額利用者様の自己負担となる宿泊料金・食費を算定します。

お泊りデイサービス(通所介護)の需要

宿泊できる介護施設が不足する中で、要介護者を介護するご家族のレスパイト(休息)の目的や、利用者様が夜間を一人で過ごすことへの不安からお泊りデイサービスへの需要が増してきています。

これは調査結果からも見て取ることができ、日本政策金融公庫総合研究所の平成28年「

介護者からみた介護サービスの利用状況」では、利用している・利用してみたい介護保険外サービスとして、お泊りデイサービスが最多の「35.5%」となっています。

お泊りデイサービス(通所介護)は問題点の指摘も

一定のルールが定められていないことから、一部の事業者によって、狭い部屋に高齢者を大勢詰め込んでプライバシーや安全の確保ができていない、スタッフの数が十分に確保できていないなどの問題点が指摘されていました。

お泊りデイサービス(通所介護)の届出制の導入

届出の方法や提出書類等は、自治体によって違いがありますので、これからお泊りデイサービスを始める場合には、事業所の所在地の自治体の手続きを確認しましょう。

例えば東京都でお泊りデイサービス(宿泊デイサービス)を新規で開始する際には、サービスを開始する前にあらかじめ東京都に宿泊サービス開始届を提出する必要があります。

お泊りデイサービス(通所介護)の厚生労働省の指針・基準

お泊りデイサービス(通所介護)の人員に関する指針・基準

職種

配置基準

資格

介護職員または看護職員

常時1人以上

看護師、准看護師

介護職員は介護福祉士の資格を有する者、実務者研修または介護職員初任者研修を修了した者が望ましい

お泊りデイサービス(通所介護)の設備に関する指針・基準

お泊りデイサービス(通所介護)の利用定員

また、設備に関する指針に定められた設備や備品の基準を満たす範囲内にしなければなりません。

お泊りデイサービス(通所介護)に整備する設備および備品等

等

なお、通所介護事業所等の設備および備品等を使用する場合は、通所介護事業所における利用者様へのサービス提供に支障がない範囲で使用することとされています。

また、宿泊室および消火設備その他の非常災害に際して必要な設備については、以下のようにさらに細かく規定されています。

設備の種類

基準

宿泊室

宿泊室の定員

1室あたり1人。ただし、利用者の希望等により処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

宿泊室の床面積

1室あたり7.43㎡以上

個室以外の宿泊室を設ける場合の定員

1室あたり4人以下

個室以外の宿泊室の面積を合計した面積

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置しなけらばならない

お泊りデイサービス(通所介護)の運営に関する指針・基準

【お泊りデイサービスの運営に関する指針の項目一覧】

お泊りデイサービス(通所介護)の自治体独自の指針・基準

例えば、福岡県福岡市の場合、基本的には国の指針を準用するとしていますが、福岡市の地域の実情に応じて必要と判断した項目を追加しています。

【福岡市のお泊りデイサービスの独自指針】

訪問介護

とは、一般的にホームヘルプサービスと呼ばれています。掃除や洗濯などの家事や、食事、入浴、排泄など介助が必要な場合に受けることができます。訪問介護は、「身体介護」と「生活援助」のふたつの区分があり、いずれも、資格を持った介護福祉士、ホームヘルパーが行います。

[身体介護]

訪問介護とは?

「身体介護」と「生活援助」ってどんなことをするの?

食事介助、入浴介助・清拭、衣類の着脱介助、排泄介助、洗面、身体整容、体位変換、通院・外出介助、移乗・移動介助、就寝・起床介助、自立生活支援のための見守り援助、特段の専門的配慮を持って行う調理など

[生活援助]

掃除、洗濯、衣類の整理・補修、一般的な調理、配膳・下膳、買い物、薬の受け取り代行など

入浴の介助

とは、自力で入浴することが困難な方に対して、他者が介助を行うことをいいます。多くの高齢者の方が入浴介助を必要としており、身体を清潔にするのはもちろん、精神的・肉体的な苦痛と緊張を緩和させることを目的にしています。転倒、意識喪失などのリスクもあるので、介護の専門性が要求される重要なサービスのひとつになります。入浴介助には、見守り程度で入浴が可能な方もいますが、膝痛や腰痛等がある方などは、シャワーチェアや簡易式手すりなどの福祉用具等を使うこともあります。

入浴の介助とは?

[入浴方法の一例]デイサービス(訪問介護の場合)

清拭

とは、お湯などで身体を拭くことによって清潔を保つ方法をいいます。福祉の分野においては、入浴できない要介護者に清拭を行います。身体のかゆみによるイライラを解消することで、精神の安定を図ることを目的としています。体力や安静の度合に応じて、手と足などを行う「部分清拭」と、全身をふく「全身清拭」があり、訪問介護の利用者の希望に沿ったサービスを行います。

など清拭とは?

【清拭のポイントと注意点】

(肘や膝、胸、腹、腰、お尻はタオルで円を描くように拭きます。背中は、背骨を中心にらせんを描くように拭きます)

身体整容

とは、訪問介護のサービスのひとつであり、ADL(日常生活動作)の洗顔・歯磨き・整髪・爪切り・耳かき・ひげそり・整髪などを行います。整容とは、一般に、形や姿を正しく整えることをいいます。衛生面のケアは、リフレッシュ効果はもちろんのこと、

生活のモチベーションアップにもつながっています。加齢による身体の不具合によって、毎日の身だしなみをおろそかになりがちですが、身なりを整えることで、他者に見られているという意識が芽生えます。身体整容とは?

着替えの介助

とは、ひとりでうまく着替えができない方のために介助を行うことをいいます。訪問介護の高齢者で、とくに寝ることが多い方は、意外と汗をかいているものです。こまめに着替えを行うことで、清潔な状態を保ちます。また、着替えの動作は、身体機能の低下を防ぐうえでも重要になります。着替えはゆっくりと、なるべく自分でできる範囲のことをしてもらい、無理な場合は手を貸しましょう。片麻痺の方の場合には、利用者を椅子に座らせて、介助者は後ろにまわって介助します。本人の状態に合わせて、利用者本人が自身でできる部分と介助が必要な部分を見極めながら、着替え介助を行います。着替え介助を行うときは、下記のような点に気をつけましょう。

など着替えの介助とは?

(手足の運動になるし、自信や満足にもつながります。ボタンを留めたりする作業は、指先のリハビリに効果的です)

(ボタン留めが難しい場合は、マジックテープのシャツを選ぶ。パジャマは前開きのもので、伸縮性の良いものや、少しゆったりしたものを選ぶ。吸湿性・通気性のよい木綿がおすすめ)

体位変換介助

とは、自力で体の位置を変えることのできない方のために、こまめに体位変換を行う「身体介護」のひとつです(訪問介護)。血行障害による感覚麻痺や褥瘡(床ずれ)などを防止するために、少なくとも2~3時間以上同じ姿勢でいることは避けます。体位変換で大事なことは、介助者のペースで無理矢理に引っ張って動かそうとしないことです。どうするのかを伝えてから、利用者の意見を聞きながら行います。

体位変換介助とは?

排泄の介助

とは、ひとりでは排泄の行為・動作が難しくなった方や、排泄機能に障害がある方を手助けすることをいいます。具体的には、トイレへの誘導をはじめ、排泄の手伝い、オムツ交換なども行います。排泄介助を行うときの注意事項は以下になります。

など排泄の介助とは?

訪問介護の場合

外出介助

とは、ひとりでは病院等に通院できない利用者の通院等に伴う外出の介助を行うことを言います。通院のための交通機関、車両への乗降の介助、病院に到着後の受診手続きや会計等の援助を行いますが、病院内では基本的には病院側が対応することになっています。

病院側で対応が難しいケースなどは、担当のケアマネジャーに相談し、病院の対応状況の確認やケアプランの見直しなどを行っていただくことが必要になります。外出介助とは?

高齢者は、複数の病気を持っていることも少なくなく、作用の異なる薬を何種類も服用しなければなりません。加齢により抵抗力が弱くなってきているので、薬に敏感に反応する場合もあります。訪問介護などの介助者は、誤薬やセットミスなどに気をつけて、誰が?何時に?何回?何を飲むか?を把握して、細心の注意を払わなければなりません。また、口の中に薬を入れた後に出してしまうなど、飲んだふりをする利用者さんもチラホラ・・・。「お薬を飲んでいただけましたか?」と声がけをして、

服薬確認 も行いましょう。 ●下記は注意点になります。 など服薬介助とは?

食事の介助

とは、ひとりでうまく食事ができない方のために介助を行うことをいいます。人が生きていくためには、必ず栄養を摂らなくてなりません。しかし、高齢になると、内臓の機能も衰えるため、栄養を取りにくくなってきます。そこで、口内や腸などの機能保持と健康を保つための土台をつくり、利用者一人ひとりに合った食事形態を見つけます。食事介助では、摂食介助だけを行うのではなく、利用者の食前・食事・食後の食事環境をトータルでサポートしていくことが重要になります。訪問介護の食事介助をする際の実行例は以下になります。

など食事の介助とは?

訪問介護の場合

移動の介助

とは、人が生活するうえで必要になる「起き上がる」「座る」「歩く」ことが困難な方のために、移動の際に介助することをいいます。普段の生活では、食事・排泄・衣類の着脱などには移動がともないます。利用者の移動動作には様々なシーンがあり、一人ひとりに合わせた介助を行う必要があります。そのためには、1.利用者の移動能力はどれくらいか(介護の指示の理解力)、2.普段はどのような方法なのか(つえなどの介助機器を使用・不使用)、3.介護者の身支度は大丈夫か(服装、履き物、装身具など)4.必要な介助機器の点検(車椅子のシートのたるみ・ブレーキの効き目など)など確認する必要があります。訪問介護はもちろん、居宅やデイサービスなどの介護事業サービスでは移動介助は重要であり、いかに安全に移動させるかが課題になってきます。

移動の介助とは?

訪問介護では、 起床や就寝の介助

として、ベッド(または布団)側の端座位(※1)の確保や、起きあがりの手伝い、ベッドからの移動(室内歩行の手伝い)などを行います。場合によっては、布団をたたんで、押し入れに入れることもあります。また、布団やベッド上のものを片付けたり、ベッドへの移動、ベッドサイドの端座位(※1)やベッド上での仰臥位(※2)または、側臥位(※3)の状態の確認を行います。

※1 : 端座位(たんざい)とは、足を下ろして座った姿勢です。または、椅子などに座ったときの状態をいいます。起床や就寝の介助とは?

※2 : 仰臥位(ぎょうがい)とは、あおむけのことです。

※3 : 側臥位(そくがい)とは、横向きの体勢はといいます。

身体介護

とは、食事や入浴、排泄、着替えなどの介護であり、身体に直接触れて行う介護のことをいいます。具体的には、食事のケアをはじめ、入浴では部分浴(洗顔・洗髪・陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(体を拭いて清潔にすること)、衣類の着脱、床ずれ予防のための体位変換・姿勢交換、排泄のケア、歩行介助、車いす等にかかわる介助などがあげられます。訪問介護では、日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスを提供しています。

身体介護とは?

生活援助 とは、高齢者本人や家族が家事を行うことが困難な場合、訪問介護スタッフ(ホームヘルパー)が利用者のもとへ伺い、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助を行うことをいいます。 他生活援助とは?

生活援助例

利用者宅よって、掃除の仕方は違います。初回の訪問で掃除方法を把握し、掃除機、水拭きなどできれいに掃除します。日常品の整理も行います。(清掃道具・洗剤等は利用者のものを使用します)。

地域によって、ごみを出す日時が異なります。清掃当番がある場所もあります。(清掃道具・洗剤等は利用者のものを使用します)。

洗濯物を洗濯する→干す→たたむ→たんすやクローゼットに戻すまで行います。

必要によってアイロンも使用します。

調理食材の買い物から料理の下ごしらえ、利用者の好みの味付けに合わせ、栄養面を考えた料理作りや片付けまでを行います。

シーツの交換やふとん干しを行います。利用者によっては、ふとんの上げ下ろしなども行います。

衣替えの際の整理整頓と、洋服が破れたり、ボタンが取れた場合は補修を行います。

ひとりでは困難な方のために、必要最低限の日用品、利用者宅の近所のお店で買い物を代行します。

薬局や病院などでの定期的な薬の受け取りを、利用者に代わって行います(要処方箋)。

開業までの数ヶ月は、やる事が盛りだくさん。特にはじめての場合は、

そんな中、会計事務所やコンサル会社にサポートを依頼すると、

そんな不安を解消するために、カイポケは開業までに必要なことを、丸ごとお手伝いします!

開業に必要なことは、すべてカイポケにお任せください

「何から始めれば良いの?」「どんな順番でやれば良いの?」

と、不安もいっぱい。

莫大な費用がかかり、

せっかく貯めた開業資金がもったいない・・・

この機会に、ぜひお問合せくださいね。

開業のお悩みを解決するための資料を無料ダウンロード