介護におけるDXとは?DXを導入するメリットと導入方法を解説

AI(人工知能)の発展や、働き手の不足などによりその重要性が注目されている「DX(デジタルトランスフォーメーション)」。介護の現場では、その技術はどのように活用されているのでしょうか。

この記事では、介護現場でのDXの現状や導入するメリット、導入する際にすべきことなどを解説します。

目次

DXとは?

DXは、「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略称です。

名前にある通り、「デジタル技術を活用して社会や企業活動を変容させること」を指します。昨今話題になっているAIをはじめ、従来インターネットに繋がっていなかったものをインターネットに接続して連携を行うIoTや、データを端末ではなくインターネット上に保管するクラウドなどの技術を駆使し、ビジネスや人々の生活を変革していく取組みです。

介護事業におけるDX

介護事業におけるDXとは、日々サービス提供を行う事業所や施設の業務において様々なテクノロジーを駆使し、業務や経営の効率化をはかりながらサービス提供の品質を高めることを指します。近年介護重要の増加に対する働き手の不足により人材の確保が急務となっている介護業界において、ケアの質を維持しながら業務の効率化を図ることは喫緊の課題となっています。DXはその課題に対する有効な打ち手として需要が高まっています。

介護事業におけるDXの現状

介護事業においても注目が高まるDXですが、現状はどの程度導入されているのでしょうか。

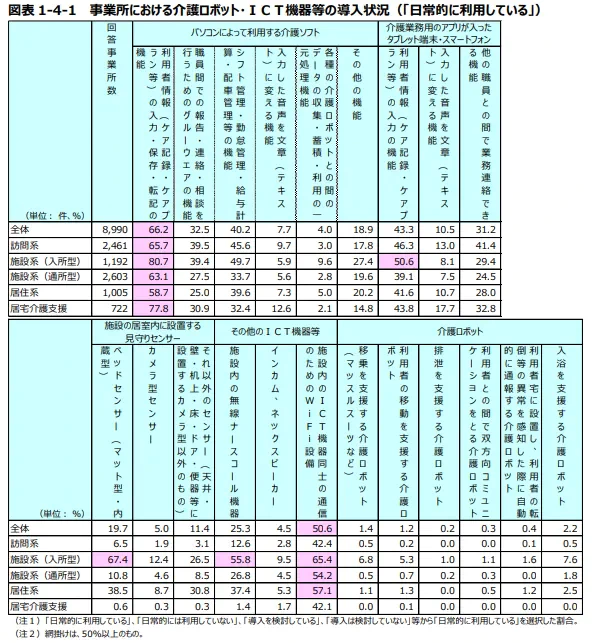

引用:公益財団法人介護労働安定センターが公開した「令和5年度介護労働実態調査」より画像引用

公益財団法人介護労働安定センターが公開した「令和5年度介護労働実態調査」のデータをみると、「事業所における介護ロボット・ICT機器等の導入状況」では、利用者情報等のICT化はどのサービス種別でも半数以上となっていますが、それ以外の機器については半数以下のものが多いという結果が示されています。こうした状況を踏まえ、各事業者だけでなく、厚生労働省もDXを推進する取組みを実施しています。

厚生労働省のDX推進の取組み(介護テクノロジー導入支援事業)

この事業は、対象となるDXサービスの導入について、より導入しやすくするため一定額の補助金を事業所に給付するというものです。

導入する内容にもよりますが、補助金額は30万~260万円とされています。

取組みの目的は下記のように定義されています。

- 介護人材の確保が喫緊の課題とされる中で、介護ロボットやICT等のテクノロジーを活用し、業務の改善や効率化等を進める事により、職員の業務負担軽減を図るとともに、生み出した時間を直接的な介護ケアの業務に充て、介護サービスの質の向上にも繋げていく介護現場の生産性向上を一層推進していく必要がある。

- 「介護ロボット導入支援事業」「ICT導入支援事業」の統合・支援メニューの再構築を行い、介護職員の業務負担軽減や職場環境の改善に取り組む介護事業者がテクノロジーを導入する際の経費を補助し、生産性向上による働きやすい職場環境の実現を推進する。

介護事業にDXを導入するメリット

国をあげて推進されているDXは、導入するとどのような利点があるのでしょうか。

人材不足の解消につながる

介護ロボットや介護ソフトの導入により、これまでマンパワーで行っていた業務を簡略化し、業務時間を短くすることができます。また、そこに割いていたマンパワーを不足している介護現場での業務に充てることができます。

ケアの質を向上につながる

DX化を推進すると、様々な情報をデータ化することができます。このデータを活用することにより、利用者個々の事象に沿ったケアの提供を実現しやすくなり、職員間の連携もスムーズになるため、より質の高いケアを行うことができるようになります。

余計なコストを削減できる

業務における業務時間を短縮することができると、これまで余計に発生していた残業を減らすことができます。コストの削減にもつながるため、経営視点でもメリットが期待できます。

介護事業におけるDX化の課題

厚生労働省の働きかけがある中でも、介護事業でDX化がなかなか進まない背景には、以下のような要因があります。

- デジタルリテラシーの不足

- デジタルに関する研修や教育の不足

- 業務フロー刷新による現場への一時的な負担増

- DXを推進するリーダーの不足

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

デジタルリテラシーの不足

介護の現場では、紙を用いた業務がまだまだ存在します。DXを行う上では不可欠な、PCやタブレットを使った業務に対して苦手意識のある職員が一定数いるため、DXが進んでいない現状があります。

デジタルに関する研修や教育の不足

人材不足による業務過多な現場や、アナログな業務フローが多い現場では、ITスキルを職員に身に着けてもらうための機会を設けるのも難しいといった状況があります。

業務フロー刷新による現場への一時的な負担増

DXを導入するためには、事業所の業務フローを整理し、既存の業務フローを新しいものに変更する必要があります。そのため、DX導入後には新しい業務フローの構築や職員へのインプット、フォローを行わなくてはいけません。また、慣れるまでは運用開始後の点検なども必要なため、一時的な負担増となってしまい、導入が難しくなっているという点も課題に挙げられます。

DXを推進するリーダーの不足

実際にDXを導入するとなっても、導入に際して発生する変化や対応について、現場に落とし込みながらDX化を推進できるリーダー的な存在の不足も課題に挙げられます。経営層がDX化への理解を深めて、DX化を推進できるリーダーの育成・採用を行う必要があります。

介護事業所へDXを導入する流れ

では、実際に介護の現場にDXを導入するには、どのような手順を踏む必要があるのでしょうか。活用のサイクルは以下のようなステップに分けられます。

- 観察:問題・課題の抽出

- 計画:解決策とビジョン設定

- 導入:機器選定と導入

- 運用:オペレーション構築

- 改善:モニタリングと新たな課題の抽出

- 評価:検証、評価

1.観察:問題・課題の抽出

この段階では、自身の事業所が抱える問題・課題の抽出を行います。DXを導入するにあたって、どの部分に着目して課題を解消していくかを検討します。検討に際しては「あるべき理想の姿」を描き、現状とのギャップを明確化しましょう。

2.計画:解決策とビジョン設定

現状を把握して課題を抽出したら、次にどのようにしてその課題を解決するか、解決策を検討します。どのようなサービスがあるのか、情報収集を行いながら解決までの道筋をたて、1年後や半年後など、課題の解決をいつまでにどの程度まで進めるか計画を立てましょう。

3.導入:機器選定と導入

計画をたてたら、いよいよどのサービスを使用するかに入ります。自事業所が抱える課題の解決策となりうるサービスを、複数社での比較や資料請求・無料体験などを通し決定、導入します。

4.運用:オペレーション構築

導入後は、サービスに係る職員とそれぞれの役割を決定し、DXを担当するメンバーをチーム化することで、推進体制を構築していきます。役割としては下記のようなものがあります。

- 全体管理

- ツール導入の研修担当

- 実行サポート担当

- 検証担当 など

また、導入後にどのようなフローで業務を行うのかの検討も必要となります。DXを推進することでこれまでの業務フローとどこがどのように変わるのかを可視化し、手順をマニュアルにして職員に落とし込みましょう。

5.改善:モニタリングと新たな課題の抽出

運用が開始したら、2.導入計画の立案で立てた計画を元に、運用状況やその効果をモニタリングしましょう。モニタリングを行う過程で発生する新たな課題や問題に対してはそのままにせず、DXチーム内で相談しながら、オペレーションを変更するなど解決策を講じましょう。

6.評価:検証、評価

ある程度運用体制が整ったら、導入前と導入後を比較して、業務時間や職員の勤務状況に変化があったか、利用者の満足度に変化はあったかなどを確認し、DX化がうまく進捗しているかを確認するようにしましょう。

介護事業におけるDXツールの例

介護ロボット

介護ロボットは、厚生労働省によると介護ロボットを「情報を感知、判断し、動作するの3つの要素技術を持つ、知能化した機械システム」と定義されています。具体的には、移乗支援や排せつ支援など、利用者の自立を支援するために用いられる機器が挙げられます。

介護ソフト

介護ソフトは請求や帳票の作成、介護記録など、介護事業で発生する書類周りの業務を電子化したり、利用者情報の管理を行えるツールです。パソコンやタブレット、スマートフォンを介して操作が可能なため作業効率を高めることができ、ペーパーレスにもつながるため導入する事業所が増えています。

DXに着手するならぜひ「カイポケ」を!

カイポケは、タブレットやスマートフォンを利用した介護記録の作成ができるクラウド型の介護ソフトです。また、利用者情報管理、介護計画書の作成、入力した記録から国保連請求・利用者負担金の請求まで一気通貫で行うことができます。

介護ソフトの導入を検討している方は、ぜひこちらから『カイポケ』の資料を取り寄せてみてください。

まとめ

ここまで、介護事業におけるDXの現状や課題、メリットや導入方法について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。これからさらに生産人口の減少が見込まれ、介護業界内での人手不足も深刻化することが見込まれています。いち早くDXへの理解を深めてITツール等を導入することで、人材不足の課題に先行して対処していきましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。

ソフト比較に関する資料を無料ダウンロード

はじめやすく、

ずっと使える介護ソフト