訪問介護で実施できる高齢者虐待の予防策とは?虐待の種類や事例も解説

訪問介護事業所の運営基準に新たに「虐待の防止」の項目が設けられたことから、自事業所の虐待防止の取り組みを見直そうと考え、「高齢者虐待を予防するための対策にはどのようなものがあるの?」や「虐待の種類や事例を詳しく知りたい」と思っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そのような経営者・管理者の皆様に向けて、訪問介護で虐待を予防するための対策や、虐待の種類・事例について解説していきます。

目次

- 高齢者虐待防止法とは?

- 高齢者虐待の種類とは?

- 訪問介護員が高齢者虐待を通報した事例【身体的虐待】

- 訪問介護の高齢者虐待の件数と推移

- 訪問介護で虐待が発生する要因とは?

- 訪問介護で虐待を予防するための対策とは?

- 訪問介護で虐待を発見した際の対応とは?

- まとめ

高齢者虐待防止法とは?

訪問介護事業者が遵守しなければならない法律の一つに、高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)があります。

高齢者虐待防止法とは、高齢者虐待が深刻な状況にある中、高齢者の尊厳保持のために虐待を防止し、高齢者の権利利益の擁護することを目的に定められた法律で、2006年4月1日から施行されています。

高齢者虐待とは?

この法律では、高齢者虐待を「養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待」と定義しています。

高齢者虐待は、暴力的な行為(身体的虐待)だけでなく、暴言や無視(心理的虐待)、必要な介護サービスを利用させない(介護・世話の放棄・放任)などの行為も含まれます。

高齢者虐待の種類とは?

ここからは、虐待の主な種類をご紹介します。

高齢者虐待防止法では、虐待の種類を5つ定義していますので、それぞれの定義と事例を確認していきましょう。

身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

引用元:高齢者虐待防止法

【職員による身体的虐待の例】

- 暴力的行為

- 高齢者の利益にならない強制による行為、代替方法を検討せずに高齢者を乱暴に扱う行為

【家族による身体的虐待の例】

- 強制的行為・乱暴な扱い

- 身体の拘束

介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

引用元:高齢者虐待防止法

【職員による介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)の例】

- 必要とされる介護や世話を怠り、高齢者の生活環境・身体や精神状態を悪化させる行為

- 高齢者の状態に応じた治療や介護を怠ったり、医学的診断を無視した行為

- 高齢者の権利を無視した行為又はその行為の放置

【家族による介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)の例】

- 必要とする医療・介護サービスの制限

- 水分・食事摂取の放任

- 入浴・排泄介助放棄

- 劣悪な住環境で生活させる

心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

引用元:高齢者虐待防止法

【職員による心理的虐待の例】

- 威嚇的・侮辱的な発言、態度

- 高齢者や家族の存在や行為を否定、無視するような発言、態度

- 高齢者の意欲や自立心を低下させる行為

- 羞恥心の喚起

- 心理的に高齢者を不当に孤立させる行為

【家族による心理的虐待の例】

- 暴言・威圧・侮辱・脅迫

- 無視・嫌がらせ

性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

引用元:高齢者虐待防止法

【職員による性的虐待の例】

- 高齢者にわいせつな行為をすること

- 高齢者をしてわいせつな行為をさせること

【家族による性的虐待の例】

- 性行為の強要

- 性的羞恥心を喚起する行為の強要

経済的虐待

高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

引用元:高齢者虐待防止法

【職員による経済的虐待の例】

- 金銭の寄付・贈与の強要

- 着服・窃盗

- 無断流用

【家族による経済的虐待の例】

- 年金・預貯金の無断使用

- 必要な費用の不払い

- 日常生活で必要な金銭を渡さない・使わせない

- 不動産・有価証券などの無断売却

訪問介護員が高齢者虐待を通報した事例【身体的虐待】

ここでは、実際に訪問介護員が虐待が疑われる高齢者に遭遇し、通報に至った事例をご紹介します。

【本人の状況】

- 男性 70代

- 脳梗塞後遺症で認知症は重度

- 要介護4

- ショートステイ週2日、デイサービス週1回、ヘルパー週2回

【虐待の状況】

- 本人は脳梗塞の後遺症による認知症。身体状況はそれ程悪くないが、認知症が重度で失禁もあり要介護度は4。最近脳血管の手術を受け、その後更に失禁が多くなった。服薬の影響で内出血が起こりやすい。夜間は数回トイレに行かなければならない状況。妻は夜間の排せつ介助も行うなど、本人の介護を行っている。

- ホームヘルパーから市町村へ、本人の体に不自然な痣があるとの通報が入り、事実確認の為に本人及び妻に尋ねると、妻は「本人が排泄に失敗するとついイライラして、つねったり、腕を強くつかんだりしてしまう。」ということだった。本人に確認しても要領を得ない返答しか戻ってこない。

【対応】

- 市町村としては、入所までの養護者支援の一環として、ケアマネジメントが適切か再度確認する事とし、現在利用中の各種サービス事業者及び妻を交え会議を実施した。その場で妻は、本人の介護が大変であり特に便失禁に困っている事を訴えた。このことから、デイサービスやショートステイ中に適切に排便を済ませておく事やヘルパーの調整などを行った。その後、妻からは感謝の言葉が聞かれるようになった。

- 数か月後に、本人は特別養護老人ホームに入所した。自宅で一人暮らしとなる妻の心のケアが今後の課題となるかもしれない。妻は、要介護度は自立で身の回りの事はある程度自分で行う事ができるが、家事の手伝いやいざという場合にまず相談できる相手がいる方が望ましいと思えたことから、自費のホームヘルパーを週1度だけ利用してみてはどうかと勧め、利用する事となった。

引用元:高齢者虐待対応事例集2013

訪問介護の高齢者虐待の件数と推移

それでは、こうした高齢者虐待の件数はどのくらいに上るのでしょうか。

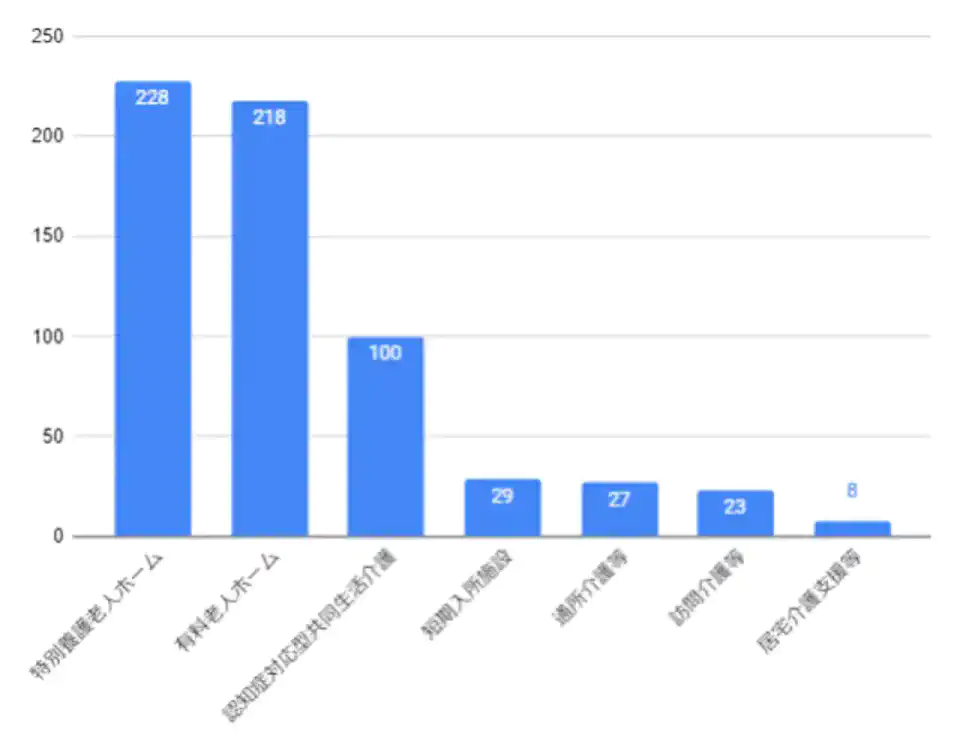

厚生労働省の「令和3年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等 に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果」によると、令和3年度の訪問介護等における虐待の件数は『23件』となっています。

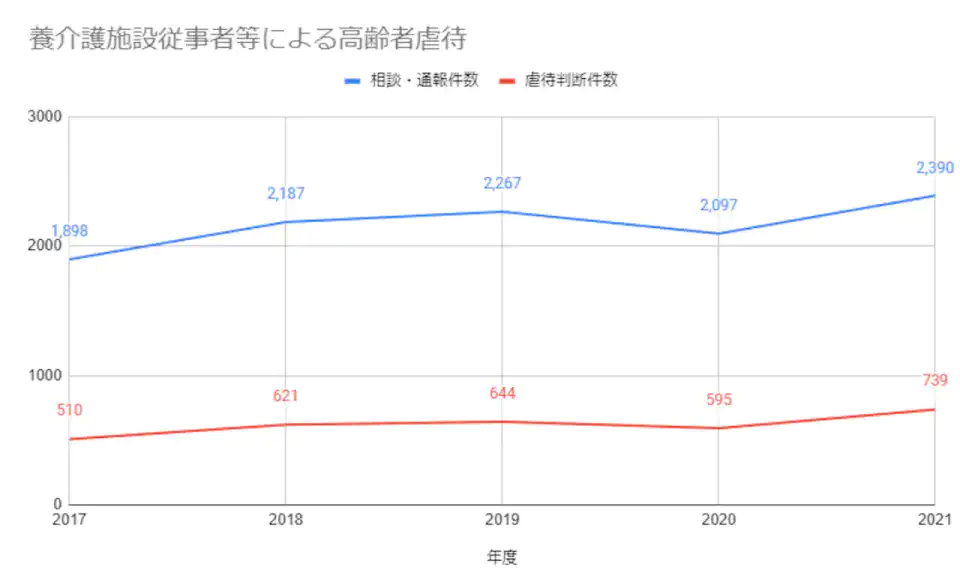

続いて、高齢者虐待の件数の推移を見ていくと、下の図の通り、家族などによる高齢者虐待の相談・通報件数は右肩上がりとなっており、虐待判断件数は横ばいとなっています。

一方、介護事業所の職員などによる高齢者虐待は、相談・通報件数、虐待判断件数ともに増加傾向にあります。

訪問介護で虐待が発生する要因とは?

訪問介護で虐待が発生するのには、どのような要因があるのでしょうか。

| 発生要因(養介護施設従事者等による)※複数回答 | 割合(%) |

|---|---|

| 教育・知識・介護技術等に関する問題 | 56.2 |

| 職員のストレスや感情コントロールの問題 | 22.9 |

| 虐待を助長する組織風土や職員間の関係の悪さ、管理体制等 | 21.5 |

| 倫理観や理念の欠如 | 12.7 |

| 人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ | 9.6 |

| 虐待を行った職員の性格や資質の問題 | 7.4 |

| その他 | 2.6 |

介護事業所の職員などによる高齢者虐待の発生要因は、「教育・知識・介護技術等に関する問題」が半数以上を占めています。次いで、「職員のストレスや感情コントロールの問題」が22.9%、「虐待を助長する組織風土や職員間の関係の悪さ、管理体制等」が21.5%となっています。

| 発生要因(養護者による)※複数回答 | 割合(%) |

|---|---|

| 介護疲れ・介護ストレス | 52.4 |

| 虐待者の介護力の低下や不足 | 43.7 |

| 孤立・補助介護者の不在等 | 33.3 |

| (虐待者以外の)他家族との関係の悪さほか家族関係の問題 | 32.1 |

| 経済的困窮・債務(経済的問題) | 31.8 |

| ケアサービスの不足の問題 | 25.4 |

| (虐待者以外の)配偶者や家族・親族の無関心、無理解、非協力 | 21.7 |

一方、家族などによる高齢者虐待の発生要因は、「介護疲れ・介護ストレス」が最多でした。次いで、「虐待者の介護力の低下や不足」が43.7%、「孤立・補助介護者の不在等」が33.3%となっています。

訪問介護で虐待を予防するための対策とは?

2021年度の介護保険法改正では、訪問介護の運営基準に新たに「虐待の防止」が追加されました。新設された項目の内容は、以下の通りです。

第三十七条の二 指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

二 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

引用元:介護保険法

これらの虐待の防止に関する措置は、2024年4月1日より義務化となります。

ここからは、運営基準で実施が定められている、訪問介護の虐待防止のための指針・マニュアルや研修について、詳しく見ていきます。

訪問介護の虐待防止のための指針・マニュアルとは?

訪問介護事業者が整備しなければならない虐待防止のための指針・マニュアルには、以下の項目を盛り込む必要があります。

【マニュアル・指針に盛り込む項目】

- 事業所における虐待の防止に関する基本的な考え方

- 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織について

- 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

- 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

- 虐待等が発生した場合の相談・報告体制について

- 成年後見制度の利用支援について

- 虐待等への苦情解決方法について

- 利用者等に対する虐待防止マニュアル・指針の閲覧について

- その他虐待の防止の推進のために必要な事項

指針・マニュアル作成時には、厚生労働省の「高齢者虐待防止の基本」や、千葉県船橋市の「高齢者虐待防止対応マニュアル」などの情報を参考にすると良いでしょう。

訪問介護の虐待防止のための研修とは?

訪問介護事業所の職員に対して実施する虐待防止のための研修は、

- 虐待防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するもの

- 虐待防止のための指針・マニュアルに基づき、虐待の防止の徹底を行うもの

とされており、研修の実施内容については記録する必要があります。

また、虐待防止のための教育を職員に浸透させるために、

- 年1回以上の定期的な研修の実施をすること

- 新規採用時には必ず研修を実施すること

が重要とされています。

訪問介護で虐待を発見した際の対応とは?

それでは、利用者様への虐待が疑われる場合、どのような対応をとれば良いのでしょうか。

家族からの虐待が疑われる場合と、職員からの虐待が疑われる場合に分けて、それぞれ詳しく見ていきましょう。

家族からの虐待が疑われる場合

高齢者虐待防止法では、家族から虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに市町村に通報しなければならないとされています。

(養護者による高齢者虐待に係る通報等)

第七条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。

3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。

引用元:高齢者虐待防止法

訪問介護の利用者様で虐待が疑われる方がいた場合、速やかに市町村または地域包括支援センターの高齢者虐待対応窓口に相談・通報する必要があります。また、ケアマネジャーなどと連携を取りながら、今後の対応を考えましょう。

職員からの虐待が疑われる場合

高齢者虐待防止法では、介護事業所の職員が、自事業所の職員から虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに市町村に通報しなければならないとされています。

(養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等)

第二十一条 養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設又は養介護事業(当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。)において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

3 前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。

4 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出ることができる。

5 第十八条の規定は、第一項から第三項までの規定による通報又は前項の規定による届出の受理に関する事務を担当する部局の周知について準用する。

6 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項から第三項までの規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

7 養介護施設従事者等は、第一項から第三項までの規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

引用元:高齢者虐待防止法

職員から「虐待を受けたと思われる利用者様を発見した」と相談を受けた場合は、速やかに市町村に通報する必要があります。また、虐待の疑いを市町村に通報した職員を、通報したことを理由として解雇などを行ってはいけません。

まとめ

ここまで、高齢者虐待の事例や、訪問介護事業所で虐待を予防するための対策について述べてきましたが、いかがでしたでしょうか。

ご自身の運営する事業所で虐待の発生を防ぐためにも、高齢者虐待防止法や運営基準を理解した上で、マニュアル・指針の作成や職員の研修を着実に実施していくことが大切になるでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

事業所運営に関する資料を無料ダウンロード

はじめやすく、

ずっと使える介護ソフト