介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の2021年度介護報酬改定

2021年(令和3年)度の介護報酬改定では、『感染症や災害への対応力強化』、『地域包括ケアシステムの推進』、『自立支援・重度化防止の取組の推進』、『介護人材の確保・介護現場の革新』、『制度の安定性・持続可能性の確保』から改定率『+0.70%』のプラス改定となりました。

ここでは、介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の介護報酬改定の内容についてお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。

介護事業の運営に役立つ情報を

定期的にお届けします。

介護老人福祉施設の基本報酬の改定

介護老人福祉施設費・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費の基本報酬について以下のように改定が行われました。

介護老人福祉施設の基本報酬

| 基本報酬 | 現行 | 改定後 | 増減 | |

|---|---|---|---|---|

| 従来型 多床室 | 要介護1 | 559 | 573 | +14 |

| 要介護2 | 627 | 641 | +14 | |

| 要介護3 | 697 | 712 | +15 | |

| 要介護4 | 765 | 780 | +15 | |

| 要介護5 | 832 | 847 | +15 | |

| ユニット型 個室 | 要介護1 | 638 | 652 | +14 |

| 要介護2 | 705 | 720 | +15 | |

| 要介護3 | 778 | 793 | +15 | |

| 要介護4 | 846 | 862 | +16 | |

| 要介護5 | 913 | 929 | +16 | |

※令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定します。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基本報酬

| 基本報酬 | 現行 | 改定後 | 増減 | |

|---|---|---|---|---|

| 従来型 多床室 | 要介護1 | 567 | 582 | +15 |

| 要介護2 | 636 | 651 | +15 | |

| 要介護3 | 706 | 722 | +16 | |

| 要介護4 | 776 | 792 | +16 | |

| 要介護5 | 843 | 860 | +17 | |

| ユニット型 個室 | 要介護1 | 646 | 661 | +15 |

| 要介護2 | 714 | 730 | +16 | |

| 要介護3 | 787 | 803 | +16 | |

| 要介護4 | 857 | 874 | +17 | |

| 要介護5 | 925 | 942 | +17 | |

※令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定します。

介護老人福祉施設の加算・減算等の改定

加算・減算等については、以下のように加算や区分の新設、算定要件の変更等の改定が行われています。

安全管理体制未実施減算、安全対策体制加算

事故発生の防止と発生時の適切な対応を推進する観点から、措置が講じられていない場合の減算と組織的に安全対策を実施する体制を評価する加算が新設されました。

安全管理体制未実施減算:5単位/日

安全対策体制加算:20単位/回(入所者1人につき1回を限度)

安全管理体制未実施減算の要件

- 運営基準における事故の発生又は再発を防止するための措置が講じられていない場合

安全対策体制加算の算定要件

- 外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること

日常生活継続支援加算

日常生活継続支援加算の介護福祉士の配置要件である現行の「6:1」の比率が、見守り機器やインカム、スマートフォン、介護記録ソフト等のICT等の複数のテクノロジー機器を活用する場合に、「7:1」に緩和されることになりました。

日常生活支援加算(従来型):36単位/日

日常生活支援加算(ユニット型):46単位/日

日常生活継続支援加算の算定要件のうち、介護福祉士の配置緩和の要件

- テクノロジーを搭載した以下の機器を複数導入していること(少なくとも①~③を使用)

①入所者全員に見守り機器を使用

②職員全員がインカムを使用

③介護記録ソフト、スマートフォン等のICTを使用

④移乗支援機器を使用

- 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会を設置

- 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮

- 機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)

- 職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施

夜勤職員配置加算

見守り機器やインカム等のICTを導入する場合の人員配置要件について、見守り機器等の導入割合と人員配置の人数の見直しが行われました。

夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ:22単位/日(単位数に変更なし)

夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ:13単位/日(単位数に変更なし)

夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ:27単位/日(単位数に変更なし)

夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ:18単位/日(単位数に変更なし)

夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ:15単位/日(単位数に変更なし)

夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ:15単位/日(単位数に変更なし)

夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ:20単位/日(単位数に変更なし)

夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ:20単位/日(単位数に変更なし)

夜勤職員配置加算の算定要件の最低基準に加えて配置する人員(0.9人)

- 見守り機器の入所者に占める導入割合10%以上

- 安全かつ有効活用するための委員会の設置

夜勤職員配置加算の算定要件の最低基準に加えて配置する人員(0.6人)

- 見守り機器の入所者に占める導入割合100%

- 夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること

- 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会を設置

- 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮

- 機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)

- 職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施

- 夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

生活機能向上連携加算

ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する生活機能向上連携加算(Ⅰ)の区分が新設されました。

生活機能向上連携加算(Ⅰ):100単位/月(3月に1回を限度)

生活機能向上連携加算(Ⅱ):200単位/月(個別機能訓練加算を算定している場合は100単位)

生活機能向上連携加算(Ⅰ)の算定要件

- 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(※)の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること

- 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと

※病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る

生活機能向上連携加算(Ⅱ)の算定要件

- 現行と同じ

個別機能訓練加算

より利用者の自立支援等に資する個別機能訓練の提供を促進する観点から、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する区分が新設されました。

個別機能訓練加算(Ⅰ):12単位/日(単位数に変更なし)

個別機能訓練加算(Ⅱ):20単位/月

※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定可

個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件

- 現行と同じ

個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件

- 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している入所者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること

ADL維持等加算

自立支援・重度化防止に向けた取組を一層推進する観点から、ADL維持等加算が新設されました。

ADL維持等加算(Ⅰ):30単位/月

ADL維持等加算(Ⅱ):60単位/月

ADL維持等加算(Ⅰ)の算定要件

- 利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること

- 利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、BarthelIndexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること

- 利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること

ADL維持等加算(Ⅱ)の算定要件

- 利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること

- 利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、BarthelIndexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること

- 利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること

栄養管理の基準を満たさない場合の減算、栄養マネジメント加算

栄養ケア・マネジメントの取組を一層強化する観点から、栄養マネジメント加算が廃止されました。また、3年の経過措置期間がありますが、「入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない」と包括化され、未実施の減算が新設されました。

(現行)栄養マネジメント加算:14単位/日 ⇒ (改定後)栄養ケア・マネジメントの未実施減算:-14単位/日

栄養マネジメント強化加算、低栄養リスク改善加算

栄養ケア・マネジメントの取組を一層強化する観点から、低栄養リスク改善加算が廃止され、栄養マネジメント強化加算が新設されました。

栄養マネジメント強化加算:11単位/日

栄養マネジメント強化加算の算定要件

- 管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置すること

- 低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること

- 低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること

- 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること

経口維持加算

継続的な経口維持に関する取組を進める観点から、原則6月とする算定期間の要件が廃止されました。

経口維持加算(Ⅰ):400単位/月(単位数に変更なし)

経口維持加算(Ⅱ):100単位/月(単位数に変更なし)

口腔衛生管理体制加算

口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、状態に応じた丁寧な口腔衛生管理を更に充実させるため、口腔衛生管理体制加算が廃止されました。また、3年の経過措置期間がありますが、基本サービスとして、口腔衛生の管理体制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うこと(歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施すること)が求められます。

口腔衛生管理加算

CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する区分が新設されました。

口腔衛生管理加算(Ⅰ):90単位/月(単位数に変更なし)

口腔衛生管理加算(Ⅱ):110単位/月

口腔衛生管理加算(Ⅰ)の算定要件

- 現行と同じ

口腔衛生管理加算(Ⅱ)の算定要件

- 口腔衛生管理加算(Ⅰ)の要件と同じ

- 口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること

看取り介護加算

中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算の算定要件が見直され、「死亡日以前31日以上45日以下」の期間にも算定できるようになりました。

また、看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組が求められることになりました。

それ以外にも、加算の算定要件における関与する専門職として管理栄養士が明確化されました。

【看取り介護加算(Ⅰ)】

| 期間 | 現行 | 改定後 |

|---|---|---|

| 死亡日以前31日以上45日以下 | なし | 72単位/日 |

| 死亡日以前4日以上30日以下 | 144単位/日 | 144単位/日 |

| 死亡日以前2日又は3日 | 680単位/日 | 680単位/日 |

| 死亡日 | 1,280単位/日 | 1,280単位/日 |

【看取り介護加算(Ⅱ)】

| 期間 | 現行 | 改定後 |

|---|---|---|

| 死亡日以前31日以上45日以下 | なし | 72単位/日 |

| 死亡日以前4日以上30日以下 | 144単位/日 | 144単位/日 |

| 死亡日以前2日又は3日 | 780単位/日 | 780単位/日 |

| 死亡日 | 1,580単位/日 | 1,580単位/日 |

認知症専門ケア加算

認知症対応力を向上させる観点から、認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置要件において、認知症ケアに関する専門性の高い看護師が対象に加えられました。

認知症専門ケア加算(Ⅰ):1日につき+3単位(単位数に変更なし)

認知症専門ケア加算(Ⅱ):1日につき+4単位(単位数に変更なし)

褥瘡マネジメント加算

介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、算定頻度、発生予防・状態改善等の取組の評価について見直しが行われ、区分が新設されました。

| 現行の区分・単位数 | 改定後の区分・単位数 |

|---|---|

| 褥瘡マネジメント加算:10単位/月 |

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ):3単位/月

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ):13単位/月 |

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件

- 入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少なくとも三月に一回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用していること

- 評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること

- 入所者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者ごとの状態について定期的に記録していること

- 評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者ごとに褥瘡ケア計画を見直していること

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)の算定要件

- 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たしていること

- 施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこと

排せつ支援加算

介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、すべての入所者に対する定期的な評価、算定期間、排せつ状態の改善について見直しが行われ、区分が新設されました。

| 現行の区分・単位数 | 改定後の区分・単位数 |

|---|---|

| 排せつ支援加算:100単位/月 |

排せつ支援加算(Ⅰ):10単位/月

排せつ支援加算(Ⅱ):15単位/月 排せつ支援加算(Ⅲ):20単位/月 |

排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件

- 排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも六月に一回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること

- 評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施していること

- 評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者等ごとに支援計画を見直していること

排せつ支援加算(Ⅱ)の算定要件

- 排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしていること

- 適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、「または」、おむつ使用ありから使用なしに改善していること

排せつ支援加算(Ⅲ)の算定要件

- 排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしていること

- 適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、「かつ」、おむつ使用ありから使用なしに改善していること

自立支援促進加算

入所者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、定期的に全ての入所者に対する医学的評価と、それに基づくリハビリテーションや日々の過ごし方等についてのアセスメントを実施するとともに、介護支援専門員やその他の介護職員が、日々の生活において適切なケアを実施するための計画を策定し、日々のケア等を行う取組を評価する自立支援促進加算加算が新設されました。

自立支援促進加算:300単位/月

自立支援促進加算の算定要件

- 医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うとともに、少なくとも六月に一回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加していること

- 医学的評価の結果、特に自立支援のための対応が必要であるとされた者毎に、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること

- 医学的評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者ごとに支援計画を見直していること

- 医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること

科学的介護推進体制加算

介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を推進し、介護サービスの質の向上を図る観点から、利用者のデータの提出、フィードバックに基づくケアプランや計画への反映などを評価する科学的介護推進体制加算が新設されました。

科学的介護推進体制加算(Ⅰ):40単位/月

科学的介護推進体制加算(Ⅱ):50単位/月

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)の算定要件

- 入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること

- 必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること

科学的介護推進体制加算(Ⅱ)の算定要件

- 入所者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報に加えて疾病の状況を、厚生労働省に提出していること

- 必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること

サービス提供体制強化加算

サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から見直され、新たな上位区分が新設、従来の区分の要件の変更がありました。

| 現行の区分・単位数 | 改定後の区分・単位数 |

|---|---|

| なし | サービス提供体制強化加算(Ⅰ):22単位/回 |

| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ:18単位/回 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ):18単位/回 |

|

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ:12単位/回

サービス提供体制強化加算(Ⅱ):6単位/回 サービス提供体制強化加算(Ⅲ):6単位/回 |

サービス提供体制強化加算(Ⅲ):6単位/回 |

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件

サービスの質の向上に資する取組を実施し、以下のいずれかに該当すること

- 介護福祉士80%以上

- 勤続10年以上介護福祉士35%以上

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件

- 介護福祉士60%以上

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件

以下のいずれかに該当すること

- 介護福祉士50%以上

- 常勤職員75%以上

- 勤続7年以上30%以上

介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、『取組の見直し』と『当該年度における取組の実施』の変更がありました。

また、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)と(Ⅴ)の区分について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえて、1年の経過措置期間を設けて廃止することになりました。

職場環境等要件の見直しの方向性

- 職員の新規採用や定着促進に資する取組

- 職員のキャリアアップに資する取組

- 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組

- 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組

- 生産性の向上につながる取組

- 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

介護職員等特定処遇改善加算

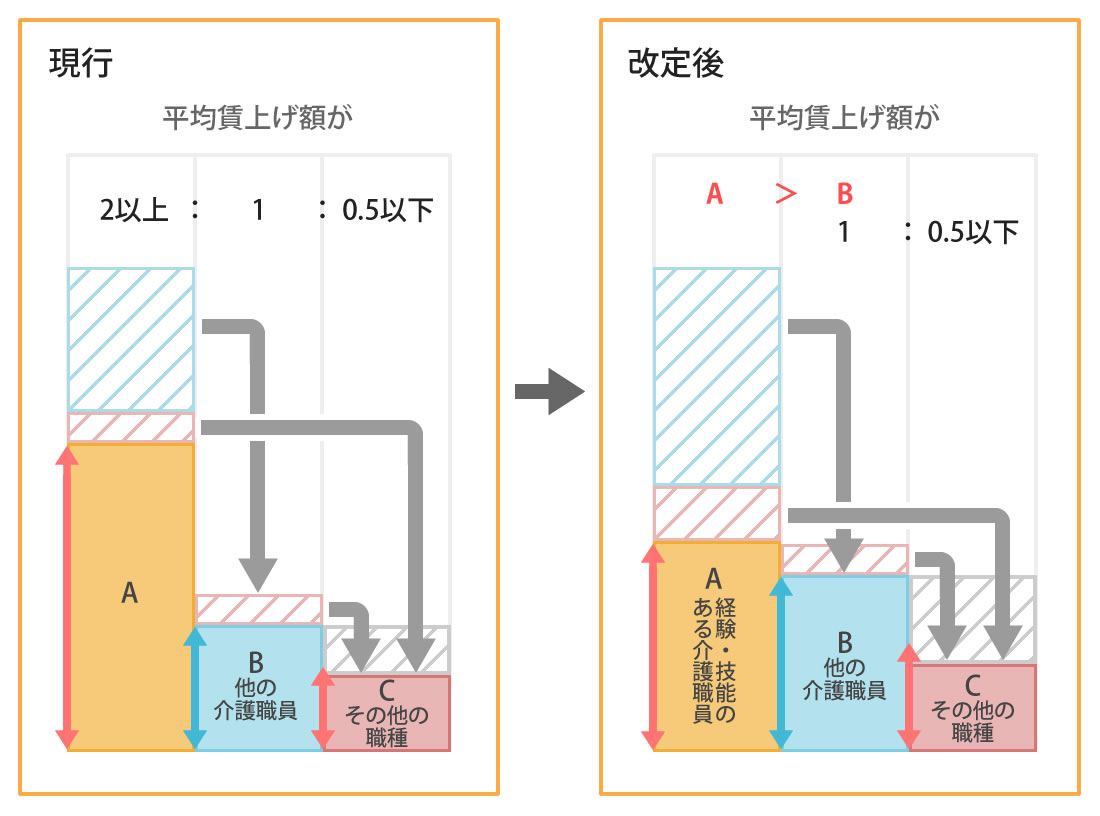

平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で以下の改定が行われました。

【現行】「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」

【改定後】「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「より高くすること」

※第199回社会保障審議会介護給付費分科会 参考資料1より引用

介護老人福祉施設の介護報酬に係るその他の改定

食費の基準費用額

令和2年度介護事業経営実態調査結果から算出した介護保険施設の食費の平均的な費用の額との差の状況を踏まえて、食費の金費用額について、現行の「1,392円/日」から、改定後「1,445円/日」に見直しが行われました。こちらは令和3年8月から施行されます。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の計画や会議

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することが明確化されました。

また、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理し、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式が設けられます。

介護老人福祉施設の人員、設備、運営の基準、その他の改定

非常災害対策

非常災害対策の訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めることが求められることになりました。

個室ユニット型施設の設備・勤務体制

ケアの質を維持しつつも、人材確保や職員定着を目指すために、1ユニットの定員を現行の「おおむね10人以下」から「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないもの」と見直しが行われました。合わせて「当分の間、現行の入居定員を超えるユニットを整備する場合は、ユニット型施設における夜間及び深夜を含めた介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする」とされています。

また、ユニット型個室的多床室について、感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進める観点から、新たに設置することが禁止されます。

夜間における人員配置基準(従来型)

従来型の施設における夜間の人員配置基準について、「施設内の全床に見守り機器を導入していること」、「夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること」、「安全体制を確保していること」を要件に、人員配置基準が緩和されました。

| 利用者数 | 現行の配置人数 | 改定後の配置人数 |

|---|---|---|

| 25人以下 | 1人以上 | 1人以上 |

| 26人~60人 | 2人以上 | 1.6人以上 |

| 61人~80人 | 3人以上 | 2.4人以上 |

| 81人~100人 | 4人以上 | 3.2人以上 |

| 101人以上 | 4に、利用者の数が100を超えて25又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 | 3.2に、利用者の数が100を超えて25又はその端数を増すごとに0.8を加えて得た数以上 |

人員配置基準における兼務

人材確保や職員定着の観点から、従来型とユニット型を併設する場合において、入所者の処遇に支障がない場合、現行では認められていなかった介護・看護職員の兼務が認められることになりました。

また、介護老人福祉施設と小規模多機能型居宅介護を併設する場合において、入所者の処遇に支障がない・管理上支障がない場合、現行では認められていなかった介護職員、管理者の兼務が認められることになりました。

認知症介護基礎研修の義務化

介護に直接携わる職員の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、無資格の職員について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務づけられました。これには3年の経過措置、新入職員には1年の猶予期間があります。

情報公表制度における変更

介護サービス情報公表制度において、従業者の認知症介護実践者研修の受講状況などの認知症に係る事業者の取組状況を公表する項目が設けられました。

最後に

本記事は、作成時点の最新資料を基に作成しています。今後、厚生労働省より解釈通知、各自治体より詳細な通知・資料などが公開されますので、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報を基にご判断をいただきますようお願い致します。

各サービス種別の2021年度介護報酬改定の内容は下記からご覧いただけます

※さらに、詳細な資料をご覧になりたい方は、こちらからお申し込みください

介護事業の運営に役立つ情報を

定期的にお届けします。

報酬改定に関する資料を無料ダウンロード

はじめやすく、

ずっと使える介護ソフト